リストラとは?

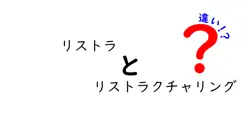

リストラという言葉は、企業などが経営を見直すために行う方法の一つです。特に、経済的な理由から社員を減らすことを指すことが多いです。リストラは「リストラクチャリング」の略で、企業が効率的に運営するために組織や人員を再編成することを意味します。

リストラが行われる理由

企業はさまざまな理由でリストラを行います。以下のような理由があります。

| 理由 | 説明 |

|---|---|

| 経済的理由 | 売上が減少し、経費を削減する必要がある。 |

| 業績不振 | 企業の業績が悪化し、従業員を減らさざるを得ない場合。 |

| 市場競争 | 競合他社が増え、コスト削減が求められる。 |

リストラの影響

リストラが行われると、影響がさまざまな側面で現れます。

- 社員への影響:リストラにより、解雇される社員は職を失い、生活が困難になることがあります。

- 企業への影響:リストラが続くと、社員の士気が下がり、残った社員のパフォーマンスにも影響を及ぼすことがあります。

- 社会への影響:大量の解雇が行われると、失業率が上昇し、社会全体に不安をもたらすことがあります。

リストラの例

実際のリストラの例として、衣類メーカーや製造業の企業が業績不振に陥り、大規模なリストラを行ったことがあります。これにより、多くの社員が職を失い、地域経済にも影響を与えるケースが多く見られます。

まとめ

リストラは企業の経営戦略として重要な役割を果たすことがありますが、一方で、それによって職を失う人々の生活にも大きな影響があります。企業が健全な経営を維持するための方策として、リストラを理解し、その背景を考えることは、私たちにとって重要です。

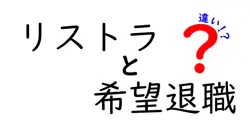

リストラ とは 簡単に:リストラとは、企業が経営を効率化するために従業員を減らすことを指します。特に、経済的な困難に直面している企業では、リストラが行われることがよくあります。従業員の中には、企業の業績が悪化したり、競争が激化したりすることで仕事を失うことがあります。リストラは一見残酷に感じるかもしれませんが、企業側としては生き残るための手段なのです。リストラには、希望退職や整理解雇などの方法があります。希望退職は、自発的に退職することを促すもので、退職金やサポートが提供されることが一般的です。一方、整理解雇は、企業の判断で従業員を解雇する方法です。この場合、法律に基づいて手続きが行われます。リストラが行われる背景やその影響を理解すると、自分の将来やキャリアについて考えやすくなります。特に学生や若い人にとって、将来の仕事環境がどう変わるのかを知ることは大切です。

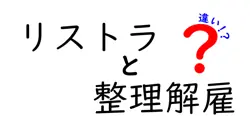

整理解雇 とは リストラ:整理解雇(せいりかいこ)とは、企業が経営上の理由から社員を解雇することを指します。特に、業績が悪化したり、経費削減の必要がある場合に行われることが多いです。リストラとは、「リストラクチャリング」の略で、企業の構造改革を意味します。整理解雇はリストラの一環として行われることがあり、会社が効率よく運営できるように、余分な人員を減らすことを目指します。整理解雇は会社にとっても厳しい決断であり、解雇された社員の生活にも大きな影響があります。解雇を告知された社員はショックを受けることが多く、自分の将来について考えさせられることになります。また、整理解雇は法律で定められた手続きを経ないと行うことができないため、企業側は慎重に対応する必要があります。このように、整理解雇やリストラは一見ネガティブな響きを持つかもしれませんが、時には企業が存続するためには避けられない選択でもあるのです。

解雇:企業が従業員を仕事から除外すること。リストラの一環として行われることが多い。

人員削減:企業が経営改善やコスト削減のために従業員の数を減らすこと。

再構築:企業の組織やシステムを見直し、新しい仕組みに改めること。

経営戦略:企業が目指す目標を達成するための計画や方針のこと。

業績不振:企業の収益が悪化している状態。リストラが行われる要因の一つ。

労働市場:労働者と雇用者が出会い、労働力が取引される場のこと。

雇用調整:企業が労働力を調整して、過剰な人員を削減すること。

再雇用:一度雇用契約が終了した後に再び同じ企業に雇用されること。

キャリア形成:職業としての技術や経験を積み上げること。リストラ後のキャリア変更に関連。

人生の選択:仕事やキャリアに関して、自分に合った道を選ぶこと。

解雇:企業が従業員を職務から外すことを指します。主に経済的理由や業務の縮小、パフォーマンスの問題などが要因となります。

整理解雇:経営上の理由から、余剰人員を整理するために行われる解雇のことです。業績不振や市場環境の変化などが背景にあります。

人員削減:組織の経営効率を高めるために、従業員数を減少させることを指します。コスト削減や経営の見直しが目的です。

雇用調整:特定の状況や経営上の必要から、従業員の雇用を一時的に調整することを意味します。一時的な休職や配置転換も含まれることがあります。

職務変更:従業員の職務内容が変更されることを指します。ただし、これが必ずしも解雇を意味するわけではなく、雇用は継続される場合もあります。

退職勧奨:企業が従業員に対して自主的に退職することを勧める行為です。通常、退職金の増額などのインセンティブが提供されることがあります。

リストラ:企業が経営合理化を図るために、従業員を減らすこと。主に人員削減を意味します。

人員削減:企業の経営効率を上げるために、従業員の数を減らすこと。リストラの一つの手段です。

経営合理化:企業が経営を効率化し、無駄を省くこと。リストラはこの過程で行われることが多いです。

アウトソーシング:業務の一部を外部の企業に委託すること。人件費削減のために行われることが多い。

転職:現在の職場を離れて新しい職場に移ること。リストラの結果、職を失った人が行うことが多い。

希望退職:企業が必要とする人員を自発的に減らすために、退職を希望する従業員に対して退職金を支給する制度。

早期退職:定年よりも前に退職すること。企業のリストラの一環として行われることがある。

雇用調整:経済状況や業績に応じて、雇用を調整すること。リストラもこの一環です。

再雇用:リストラや退職後に、再び企業に雇われること。

職業訓練:新しい仕事に必要なスキルを身につけるための訓練。リストラ後、転職を考える際に重要です。

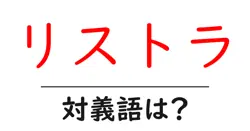

リストラの対義語・反対語

リストラとは?意味や解雇の4要件、企業事例をわかりやすく解説

リストラとは?意味や解雇の4要件、企業事例をわかりやすく解説