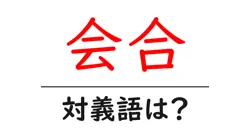

会合とは?

「会合」という言葉には、みんなが集まることや、何かを話し合うための集まりという意味があります。この言葉は、仕事や学校、友達同士の集まりなど、さまざまな場面で使われます。会合の目的は、情報を共有したり、意見を交換したり、何かを決めたりすることです。

会合の種類

会合には多くの種類があります。例えば、ビジネスミーティング、友人とのランチ、家族の集まりなどがあります。それぞれの会合には、目的や雰囲気が異なります。

1. ビジネス会合

仕事に関連する会合は、会社の会議やプロジェクトの進捗報告が含まれます。参加者は、業績や目標について話し合ったり、どう進めるか計画を立てたりします。

2. 社交会合

友人や家族との集まりは、カジュアルな雰囲気が多いです。バーベキュー、パーティー、誕生日会など、楽しい時間を過ごすために集まります。

会合を開く際のポイント

会合を成功させるためには、いくつかのポイントがあります。

| ポイント | 説明 |

|---|---|

| 目的を明確にする | 何のために集まるのかをはっきりさせる。 |

| 日時と場所を決める | 参加者が集まりやすい時間や場所を選ぶ。 |

| 参加者に連絡する | 事前に参加者に通知し、意見を集める。 |

会合の重要性

会合は、コミュニケーションの手段として非常に重要です。特にビジネスでは、意見を直接交わすことで、より良いアイデアや解決策が生まれます。また、社交の場としては、大切な人との絆を深める機会となります。

まとめ

「会合」という言葉は、ただ人が集まることだけでなく、情報交換や意見の共有が行われる場を指します。良い会合を開くことで、より良い関係や成果を得ることができるでしょう。

会合 とは 人数:会合(かいごう)とは、特定の目的を持って人々が集まることを指します。これはビジネスの会議や友達との集まり、家族の会食など、様々な場面で行われます。会合の人数は、その場の雰囲気や進行に大きな影響を与えます。例えば、少人数での会合では、参加者全員が意見を言いやすく、アットホームな雰囲気が生まれやすいです。一方で、多くの人が集まる場合は、様々な視点が集まるため、新しいアイディアや解決策が生まれる可能性が高くなります。しかし、大人数の場合は話がまとまりにくくなることもあり、進行役の工夫が必要です。また、会合の目的や内容によって、理想とされる人数は変わることもあります。例えば、ビジネスの会議では、意思決定がスムーズに行える約5〜10人が最適と言われています。それに対して、公開イベントの場合は、多くの参加者が求められることが多いです。このように、会合は人数によって成功や失敗が左右されるため、事前に参加人数を考慮するのが大切です。

会合 とは 化学:「会合」という言葉は、化学の分野で特に重要な意味を持っています。会合とは、分子や原子が集まって一緒に働くことで、新しい性質や機能を持つ物質ができる現象を指します。たとえば、水分子は二つの水素原子と一つの酸素原子が結びついてできています。このように、異なる原子や分子が集まって会合することで、物質の性質が変わるのです。これが化学反応の基本的な仕組みです。 会合は、さまざまな化学現象に関与しています。例えば、金属が酸化する際や、薬が体内でどのように作用するかを考えるときにも会合の概念が大切です。私たちが普段目にする物質の多くは、会合の結果として存在しています。このように、会合は化学だけでなく、私たちの生活にも密接に関わっているのです。 また、会合の性質により、物質の温度や圧力が変化すると、ある物質が液体から固体に変わるなどの現象も起こります。このことを理解することで、さまざまな化学反応や物質の性質について深く学ぶことができるでしょう。化学の世界では、会合のメカニズムを理解することが、より高度な現象を探求するための第一歩となるのです。

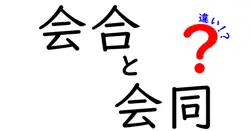

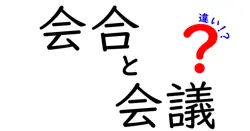

会議:特定のテーマについて人々が集まり、意見を交換したり、決定を下したりするための正式な集まり。

集会:特定の目的のために人々が集まること。会議よりもカジュアルな場合があります。

セミナー:特定のテーマについての講義や発表を行う集まり。専門的な知識を学ぶことが目的。

フォーラム:特定の話題に関して意見を交わす場、一般的には公衆や専門家が参加する。

ワークショップ:参加者が実際に手を動かして体験する形式の集まり。技術やスキルを学ぶことが目的。

ネットワーキング:人々がビジネスや職業上の関係を築くために交流する機会。

パネルディスカッション:専門家や関係者が集まり、特定のテーマについて議論を行う形式の会合。

ミーティング:一般的に定期的に行われる会議で、情報の共有や進捗の確認が行われる。

調整会議:異なる利害関係者が集まり、意見を調整するための会議。

戦略会議:企業や団体の戦略を策定するための重要な会合。

集まり:人々が集まることを指し、通常は共通の目的やテーマを持つ場合が多いです。

会議:正式な議論や討議を目的として人々が集まる場やイベントを表します。

ミーティング:ビジネスやプロジェクトの進行状況を話し合うために人々が集まることを指します。

講演会:特定のテーマに関して専門家や著名人が参加者に向けて話すイベントです。

セミナー:特定のテーマに基づいた、講義形式の教育的な集まりのことです。

コンファレンス:特定の業界やテーマに関して多くの参加者が集まる大規模な会合を指します。

サミット:特定の重要な議題について高レベルな参加者が集まる会合のことを指します。

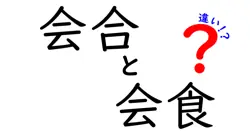

懇親会:親しい関係を築くことを目的としている、カジュアルな集まりのことです。

集会:特定の目的や共通の関心事を持ちながら人々が集まることを意味します。

会議:会議は、特定のテーマについて話し合うために、参加者が集まる場です。通常、ビジネスや組織内での意思決定や情報共有のために行われます。

セミナー:セミナーは、専門家や講師が特定のテーマについて講義を行い、参加者がその内容について学び、意見を交換するイベントです。

ワークショップ:ワークショップは、参加者が実践を通じて学ぶ形式の会合です。グループで問題解決や創造的な活動を行い、実践的なスキルを身につけることが目的です。

プラットフォーム:プラットフォームは、異なる人々や団体が意見を交わし、交流するための基盤を提供する場所やサービスを指します。多くの場合、オンラインでの会合を可能にするツールとして用いられます。

フォーラム:フォーラムは、特定の問題やテーマについて、参加者が意見を述べたり議論したりするために設けられた場所やイベントです。

シンポジウム:シンポジウムは、特定のテーマに関する専門家による講演やパネルディスカッションが行われる会合で、参加者は知識を深めることができます。

コンファレンス:コンファレンスは、業界や分野に特化した大規模な会合で、さまざまな講演やセッションが行われ、ネットワーキングの機会も提供されます。

討論会:討論会は、異なる視点を持つ人々が集まり、特定のテーマについて意見を例えや議論し、理解を深めるための会合です。