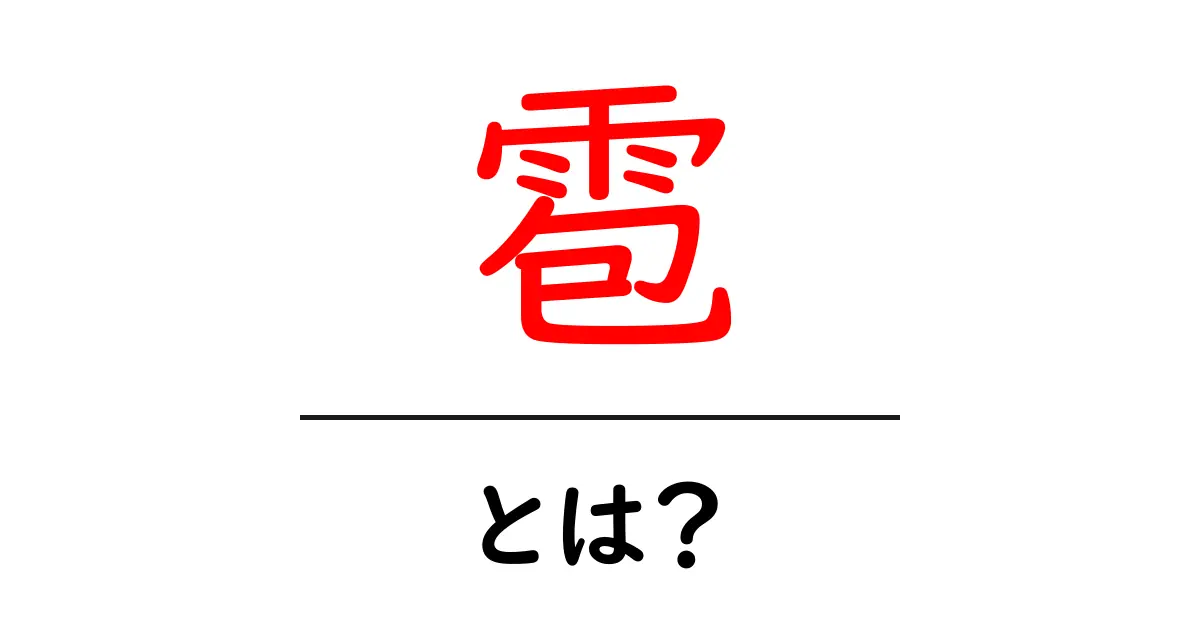

雹とは?

雹(ひょう)は、氷の塊が空から降ってくる現象です。これは、雷雨や激しい風が吹くときに特に見られます。雹は、どのようにしてできるのかというと、通常の雨粒が上昇気流で上空に運ばれる間に凍り始め、何度も上昇と下降を繰り返して大きくなります。最終的にはその重さに耐えられなくなり、地面に落ちてきます。

雹の特徴

雹のサイズや形状はさまざまで、一般的には小さなボールのような形をしています。時には数センチにもなるものがあり、特に大きな雹は大きな損害を与えることがあります。雹が降ってくると、車や窓を割ったり、農作物にダメージを与えたりする原因になります。

雹の発生条件

雹が発生するためには、いくつかの条件が必要です。大きな上昇気流、強い雷雨、低温が主な要素です。これらの条件が揃った状態になると、雹が形成されるリスクが高まります。

| 条件 | 説明 |

|---|---|

| 上昇気流 | 空気が上昇することで雨粒が高く運ばれる |

| 強い雷雨 | 雲が活発な時、雹ができやすい |

| 低温 | 雹が凍るための十分な冷却が必要 |

雹の影響

雹は特に農業に大きな影響を与えることがあります。農作物が雹に当たると、その成長が妨げられたり、収穫が減ったりすることがあります。また、家や車が壊れることもあるので、雹が降るときは十分に注意が必要です。

雹から身を守るために

雹が予測されるときは、事前に対策を取ることが重要です。屋内に避難するのが最も安全ですが、車を駐車する際は、カバーをかけたり、屋根のある場所に停めたりすることが良いでしょう。

まとめ

雹は自然現象として面白い一方で、注意が必要です。気象情報をこまめにチェックして、雹の予測が出た際にはしっかりと備えましょう。

降水:雹は降水の一種であり、雨や雪と同様に空から降ってくる水の形態の一つです。

粒:雹の特徴的な形状は丸い粒で、これが直径1cm以上になると、落下する際の衝撃が強くなります。

雷:雹は雷を伴うことが多く、雷雨の際に発生しやすい気象現象です。

天候:雹は特定の天候条件、特に強い上昇気流や温度差が存在する際に発生します。

気象:雹は気象学的な現象であり、気象予報などで取り上げられることが多いです。

被害:雹の粒が大きいと、農作物や車、建物に対して被害を与えることがあります。

冬:雹は主に夏に発生しますが、冬にも寒冷前線が通過する際に見られることがあります。

上昇気流:雹の形成には強い上昇気流が必要で、これにより雹の粒が大きくなることができます。

温度差:雹が発生するためには、地表と上空との温度差が大きいことが重要な要因となります。

氷:雹は氷の塊であり、冷たい空気の中で形成されます。

霰:霰(あられ)とは、直径が5mm以下の小さな氷の粒で、雹よりも小さく、一般的には雨とともに降ることが多いです。

氷:氷(こおり)とは、水が凍った固体のことを指し、雹も氷の一種です。雹は特に空中で形成されて降ってきます。

雪:雪(ゆき)は、大気中の水蒸気が凍結してできた結晶が降る現象で、雹とは異なり、通常は氷の結晶が積もってふわふわと降ります。

嵐:嵐(あらし)は、強風や降水を伴う気象現象で、雹はしばしば嵐の中で発生しますが、嵐そのものは雹以外の現象を含む広い概念です。

雹:雹(ひょう)とは、空から降ってくる氷の粒のことで、通常は雷雲の中で形成されます。サイズは小さなものから数センチメートル大のものまで様々で、農作物や建物にダメージを与えることがあります。

氷:氷(こおり)とは、氷点下の温度で水が凍った状態のことを指します。雹は氷の一種ですが、空中で生成されるプロセスが特異です。

雷雲:雷雲(らいうん)とは、大気中に強い上昇気流が生じて形成される黒い雲のことです。この雲の中では、雹や雷、豪雨が発生することがあります。

雹嵐:雹嵐(ひょうあらし)とは、強い風とともに雹が降り注ぐ気象現象のことです。雹嵐は農作物や車両に壊滅的な被害をもたらすことがあります。

気象現象:気象現象(きしょうげんしょう)とは、大気の動きや状態に伴う自然現象のことを指します。雹もその一つで、特に強い気象現象に関連しています。

雹害:雹害(ひょうがい)とは、雹の影響で発生する被害のことです。農作物や建物、車などが損傷を受けることがあります。

気象観測:気象観測(きしょうかんそく)とは、気象の状態を記録し分析することで、天気や天気の変化を予測する活動を指します。雹の発生を予測するためにも重要なプロセスです。

大気圧:大気圧(たいきあつ)とは、地球の大気によって生成される圧力のことです。雹などの気象現象は、大気圧や気温、湿度の変化によって引き起こされることがあります。

気温:気温(きおん)とは、空気の温度のことです。雹が形成されるには、冷たい空気が必要であり、雹の発生時には周囲の気温が重要な要素となります。