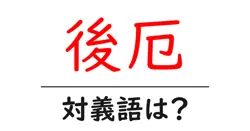

後厄とは?

「後厄」とは、厄年の1つで、通常は男性が43歳、女性が33歳にあたる年を指します。この時期は、特に注意が必要だと言われています。厄年とは何か、なぜ大切かについて詳しく見ていきましょう。

厄年とは

厄年は、日本の伝統的な考え方に基づく特定の年齢で、厄が降りかかるとされる時期を示します。主に、人生の転機や厄災に注意が必要とされる年齢です。「前厄」、「本厄」、「後厄」という三つの段階があり、後厄は本厄の次の年と位置付けられています。

後厄の意味と注意点

後厄には、前厄や本厄で受けた厄が続くため、神社での祈祷やお払いを行うことが一般的です。また、普段通りの生活に加えて、事故や病気、トラブルに気をつけると良いとされています。具体的には、以下のようなことに留意しましょう。

| 注意点 | 内容 |

|---|---|

| 健康管理 | 定期的な健康診断や運動を心がける。 |

| 人間関係 | 周囲とのコミュニケーションを大切にし、トラブルを避ける。 |

| 事故防止 | 運転や移動中には特に注意を払い、無理をしない。 |

まとめ

後厄は、人生の中でも特に注意が必要な時期とされています。しかし、ただ恐れるのではなく、自分の健康や周囲の人々に気を配り、より良い年にする努力が大切です。厄年を機に新しい目標を立ててみるのも良いかもしれません。

注意点を分かりやすく解説!共起語・同意語も併せて解説!">

注意点を分かりやすく解説!共起語・同意語も併せて解説!">後厄 とは 女性:「後厄」という言葉を聞いたことがありますか?これは、特に日本の伝統的な考え方の一つで、厄年が終わった後の一年間を指します。厄年とは、人生の中で特に気をつけたい年のことを意味していて、女性の場合、例えば33歳が厄年とされています。これに対して後厄は、厄年を終えた後の心や運気を意識する期間です。この時期、一度立ち止まって、自分の生活や目標を見つめ直す良い機会です。特にこの期間は、体調や精神面での不安を和らげるために、趣味の時間を増やしてみたり、友人との交流を深めると良いでしょう。また、前向きな考え方に切り替えることで、運気をより良くする手助けになります。厄に関連する神社でのお祓いや、心を落ち着けるための時間を持つことも大切です。女性にとって、「後厄」は自分自身を再評価し、新たなスタートを切るチャンスになります。自分の心に正直に向き合い、充実した一年を目指しましょう。

厄年:厄年は、古来から災難や苦難が訪れる年とされる年齢のこと。一般的に男性は25歳、42歳、61歳、女性は19歳、33歳、37歳が厄年とされています。

本厄:本厄は、厄年において特に気を付けなければならない年とされる。たとえば、男性の42歳、女性の33歳などが本厄に該当します。

前厄:前厄は、本厄の前年にあたる年で、厄年を迎える前の注意が必要な年とされています。男性の41歳、女性の32歳などが該当します。

後厄:後厄は、本厄の翌年を指します。この年も厄年に関連する注意が必要とされるため、厄払いなどを行うことが推奨されます。

厄払い:厄払いは、神社などで行われる儀式で、厄を取り除くことを目的としています。特に厄年の人が行うことが多いです。

厄除け:厄除けは、厄を防ぐための行為やグッズのこと。お守りや特定の神社での祈願などが含まれます。

神社:神社は日本の宗教である神道の信仰施設で、厄払いなどの祈願を行う場として利用されます。

祝い事:祝い事は、結婚式や家族の誕生日など、喜ばしいイベントのこと。厄年のさいは祝い事を控えることが一般的です。

厄年:厄年は、特定の年に災厄や不運が訪れるとされる年齢のことを指します。後厄は、厄年の後に訪れる年を指します。

大厄:大厄は、特に厄年の中でも最も運勢が悪いとされる年のことを指します。後厄はこの大厄の次の年を指します。

厄払い:厄払いは、厄年を迎える際に悪運を取り除くために神社などで行う儀式です。後厄の際にも行うことが一般的です。

厄年:厄年とは、特に注意が必要とされる年齢のことを指します。日本の伝統では、男性は25歳、42歳、61歳、女性は19歳、33歳、37歳が厄年とされています。

前厄:前厄は、厄年の1年前のことを指します。この年も特に注意が必要とされ、厄年を迎える準備をする年とも言われています。

本厄:本厄は、厄年そのものを指します。この年は運勢が悪いとされ、様々な災難やトラブルに巻き込まれやすいと信じられています。

後厄:後厄は、厄年の翌年を指します。この年も引き続き注意が必要とされる年で、厄を払うための行事を行うことが望ましいとされています。

厄払い:厄払いとは、厄年や厄を軽減するために神社などで行う儀式のことです。特に厄年に該当する人は、厄払いを受けることが推奨されています。

生まれ年:厄年には生まれた年ごとに定められた年齢によって決まります。たとえば、西暦の年で年齢を計算し、厄年を特定することができます。

厄除け:厄除けには厄を取り除いてくれると信じられているお守りやアイテムが含まれます。神社で購入することができ、厄を避けるためのお守りとして使われます。