リズムとは?

リズムという言葉を聞いたことがあるでしょうか。音楽やスポーツ、そして日常生活の中で、私たちはリズムを感じています。リズムは、音や動きが時間的に繰り返されるパターンを指します。

リズムの基本要素

リズムは一般的に、以下の三つの要素で成り立っています。

| 要素 | 説明 |

|---|---|

| 拍子 | 音楽や動きの基準になるリズムの単位です。 |

| ビート | リズムの強調される部分で、心地よいテンポを生み出します。 |

| メロディー | リズムに乗って流れる音のラインで、楽しい感情を引き立てます。 |

日常生活におけるリズム

リズムは、私たちの生活の中にもたくさん存在しています。例えば、食事をする時間や睡眠のサイクル、仕事や勉強のスケジュールも、リズムがあると言えます。このような生活のリズムが規則的であると、心身ともに健康で過ごしやすくなります。

音楽とリズム

音楽では、リズムが非常に重要です。例えば、ダンスをする時には、音楽のリズムに合わせて体を動かします。リズムに合わせることで、より楽しく感じることができます。

スポーツとリズム

スポーツでもリズムが大切です。走る、跳ぶ、投げるといった動きは、リズムによってタイミングが決まります。例えば、陸上競技では、走り出すタイミングや、ジャンプの瞬間など、リズムを意識することが重要です。

リズムを意識すること

リズムを意識することで、私たちの生活がより良くなります。リズムに合わせて行動することで、ストレスが軽減され、心身がリフレッシュするのです。例えば、音楽を聴きながら勉強したり、閃めいたリズムで作業をすることなど、様々な方法があります。

まとめ

リズムは、生活のあらゆる場面で重要な役割を果たしています。音楽やスポーツだけでなく、日常生活の中でも意識してみましょう。リズムを感じることで、より豊かな生活が送れるかもしれません。

さくらさくらんぼ リズム とは:「さくらさくらんぼリズム」は、日本の伝統的な音楽に基づく楽しいリズムのことです。このリズムは、通常子供たち向けの遊び歌やダンスで使われます。例えば、さくらんぼの歌を歌いながら、手をたたいたり、体を動かしたりして楽しむことが多いです。見たり、聞いたり、体を動かしたりすることで、子供たちは音楽に親しみながら、一緒に遊ぶことができます。このリズムは、学校や幼稚園などで、友達と一緒に楽しむことができるため、コミュニケーションやチームワークを育む場にもなります。さくらさくらんぼリズムの魅力は、そのシンプルさにあります。難しいテクニックが必要なく、誰でも参加できるのが特徴です。大人も子供も、一緒に笑いながら手をたたき、楽しい時間を過ごすことができます。音楽は、心を豊かにする大切な存在ですから、さくらさくらんぼリズムを通じて、身近に音楽を感じることができるのは素晴らしいことですね。

オクシ デンタ リズム とは:オクシデンタリズムとは、西洋の文化や価値観を中心に考えることを指します。この言葉は、特に西洋文化が他の国や地域にどのように影響を与えたり、それらがどのように西洋を見ているのかを理解するために使われます。たとえば、私たちが映画や音楽、ファッションを通じて西洋文化に触れるとき、それはオクシデンタリズムの一部と言えます。また、この考え方は、非西洋の文化を理解するために重要です。たとえば、アジアやアフリカの文化が西洋にどのように影響を受け、またどのように反発したかを考えることで、より広い視野を持つことができます。オクシデンタリズムを学ぶことで、私たちは異なる文化や価値観を理解し、多様性を尊重することができるようになります。これが未来を築く力となるのです。

カラオケ リズム とは:カラオケを楽しむとき、歌のリズムはとても重要です。リズムとは、音楽の中での「拍」のことを指します。例えば、同じ歌でもリズムが異なると、聴こえ方が変わってきます。カラオケでは、曲に合わせて正確に歌うことが大切です。そのために、自分が歌う曲のリズムをしっかり理解する必要があります。リズムを感じるためには、曲を聴くときに拍子を取ったり、手を叩いたりすると良いでしょう。また、歌詞の言葉をリズムに合わせて正しく発音することもポイントです。これにより、聴いている人により良い印象を与えることができます。初心者の方は、まずは好きな曲を何度も聴き、リズムを体で感じてみましょう。そうすることで、自然とリズムに乗って歌うことができるようになります。カラオケは楽しむことが一番大事ですが、リズムを意識することで、もっと上手に歌えるようになりますよ!

シャッフル リズム とは:シャッフルリズムとは、音楽やダンスのスタイルの一つで、リズムの中で音符が不均等に配置される特徴があります。普段聞きなれているストレートなリズムとは違い、シャッフルリズムでは、1拍の中で「強・弱」の強さに差ができ、音楽が「浮き沈み」する感じになります。このリズムは、特にジャズやブルース、ロックなどのジャンルで多く使われています。シャッフルリズムを感じると、ちょっとしたノリやグルーヴが生まれ、聴いているだけで楽しくなります。たとえば、有名な曲の中には、シャッフルリズムを取り入れているものが多く、聴くことでその魅力を感じることができます。音楽の楽器で演奏する時も、シャッフルリズムを使うことで、普通の演奏よりも表現が豊かになり、聴く人を引きつけることができます。また、ダンスの振り付けでもこのリズムを取り入れることで、よりダイナミックで楽しい踊りを楽しむことができるでしょう。シャッフルリズムを覚えて、音楽の新しい楽しみ方を見つけてみてください!

スウィング リズム とは:スウィングリズムとは、音楽の中で用いられる特別なリズムのことです。特にジャズやブルースの音楽でよく聞かれます。通常のリズムは、オンビート(強い拍)とオフビート(弱い拍)が交互に続くのですが、スウィングリズムでは、このパターンが少し変わります。例えば、スウィングでは、1拍目が強く、2拍目の後にほんの少し遅れてくるように感じます。このように、リズムの粒がずれることで、音楽に独特の”ノリ”や”躍動感”が生まれます。スウィングリズムを感じると、自然と体が動きたくなりますよ!このリズムを使うと、演奏者同士の一体感も生まれ、楽しい音楽環境ができあがります。実際にスウィングリズムを取り入れた曲を聴いてみると、そのリズムがどれほど魅力的かがわかるでしょう。もしあなたも聴くことができれば、音楽の楽しさが広がります。ぜひ、色々なスウィングの曲を聴いてみてくださいね!

パタゴニア リズム とは:「パタゴニア リズム」という言葉を聞いたことがありますか?これは、パタゴニアというアウトドアブランドが提唱する、環境を大切にするためのライフスタイルを指しています。パタゴニアは、高品質なアウトドア用品で知られていますが、単に商品を販売するだけではなく、持続可能な未来を目指してさまざまな活動を行っています。 パタゴニアリズムは、私たちが自然環境と共存し、無駄を減らすためにどのように行動すべきかを考えることを促しています。具体的には、リサイクルや再利用、地元産の材料を使うことなどが含まれます。例えば、古くなった衣服を修理して長く使うことや、必要なものだけを購入することで過剰消費を避けることが大切です。 また、パタゴニアは、このリズムを広めるために、環境保護運動にも積極的に参加しています。彼らの理念は、私たち一人ひとりが環境への影響を考え、自分にできることから始めることで、大きな変化を生み出せるということです。どんな小さな行動でも積み重なれば、大きな力になるのです。なので、毎日の選択が地球を守ることに繋がると考え見直していきましょう。

リズム とは 簡単に:リズムとは、音楽や詩、ダンスなどの中で繰り返される拍(音の間隔)やパターンのことを指します。私たちが楽曲を聴くとき、何かしらのパターンを感じ取りますよね。それがリズムです。例えば、太鼓や打楽器の音は非常にリズミカルで、特にその繰り返しによって私たちはテンポや雰囲気を感じ取ります。リズムは音楽だけでなく、日常生活でも見られる現象です。たとえば、歩くときの足音や心臓の鼓動、さらには言葉のリズムや会話の間合いも、実はリズムの一部です。リズムがあることで、私たちの生活はより豊かで楽しくなります。リズムを理解することで、音楽をもっと楽しめたり、ダンスの動きを覚えやすくなったりします。さあ、次に音楽を聴くときは、ぜひそのリズムに注目してみてください!

リズム とは 美術:美術における「リズム」という言葉には、実はとても重要な意味があります。リズムは、音楽でよく使われる言葉ですが、美術でも同じように使われています。具体的には、作品の中にある形や色、線が繰り返されることで、私たちに心地よい動きや流れを感じさせる要素です。このリズムがあることで、私たちの目は作品をスムーズに追いかけることができます。たとえば、絵画や彫刻では、特定の色が繰り返されたり、線の形が似ている部分があったりします。これがリズムです。また、リズムは作品を鑑賞する楽しさを増し、インスピレーションを与える重要な要素でもあります。美術館に行った時に、作品の中に感じられるリズムに気づくと、さらにその作品が魅力的に映ることでしょう。リズムを理解することで、より深く美術を楽しむことができます。次回、あなたが美術を鑑賞するときには、ぜひリズムを意識してみてください!

リズム とは 音楽:リズムとは、音楽において非常に重要な要素です。「ビート」や「テンポ」とも関係があります。リズムは、音がどのくらいの速さで、どんな間隔で鳴るかを決めます。リズムがなければ、音楽はただの音の集まりになってしまいます。歌や楽器で聴く音楽は、すべてリズムに基づいています。 例えば、ドラムの音はリズムを作り出す役割を担っています。ドラムが強いビートを打つことで、私たちは自然と体を動かしたくなります。このリズムの感じ方は、人によって様々ですが、誰もが感じる共通のものがあります。音楽を聴きながら手を叩いたり、足でリズムをとったりするのは、その感じ方が体に現れたものです。 また、リズムは歌詞とも関わっています。リズムに合わせて言葉を並べることで、歌のメロディが生まれます。良いリズムは、音楽をより楽しく、印象的にするのです。これから音楽を楽しむとき、リズムを意識してみると、もっと音楽の楽しさを感じられるかもしれません。音楽の心臓ともいえるリズムを、ぜひ感じて楽しんでみてください!

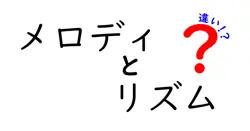

メロディ:音楽の曲調や旋律のこと。リズムと合わせて音楽の基本要素となります。

ビート:音楽の拍子やリズム感を指します。音楽で使われるリズムの基本的な単位です。

テンポ:音楽の速さを示す指標。リズムの感じ方やその雰囲気に大きな影響を与えます。

グルーヴ:音楽の流れや乗り、心地よいリズム感を示す言葉。リズムが一体感を生むことを表現します。

ポリリズム:異なるリズムを同時に演奏することで生まれる複数のリズムパターンのこと。

サブディビジョン:リズムをさらに細かく分割すること。複雑なリズムパターンを作り出すために用いられます。

アクセント:特定の音や音符に強調を与えること。リズムにメリハリを生み出します。

バウンス:リズムを感じる際の弾むような感覚のこと。テンポ感を生かした表現です。

ループ:音楽のフレーズやリズムを繰り返すこと。一定のリズムを保ちながら、楽曲を構築する手法です。

シンコペーション:通常の強拍の位置から外れたところでアクセントを付けること。予測を裏切るリズムの感じを生み出します。

テンポ:音楽やリズムの速さや進行のこと。どのくらいのスピードで音が刻まれるかを表現します。

拍子:音楽におけるリズムの基本的な単位。音の強弱や長さを示す規則です。

ビート:音楽における強い打ち込み部分のこと。リズムの感じ方に影響を与えます。

モーション:動きや運動を表す言葉。リズムに合わせた動作を指す場合にも使われます。

ハーモニー:複数の音が同時に鳴ることで生じる調和のこと。リズムとは直接関係ないが、音楽全般の中では重要な要素。

循環:繰り返し行われること。リズムの中でのパターンやサイクルを指します。

フロー:流れや進行のこと。リズムが滑らかに進む様子を表現する時に用います。

ビート:音楽や詩のリズムの基本的な単位で、感じることができる脈動や拍子を指します。

テンポ:音楽の速さを表す指標で、ノートの拍の速さや間隔を示します。一般的に BPM(ビート・パー・ミニッツ)で表されます。

メトロノーム:正確なテンポを提供するために使われる楽器で、一定のビートを生み出し、音楽練習を補助します。

ポリリズム:異なるリズムが同時に進行する音楽の形式で、複雑なリズムパターンを作り出します。

ビートボックス:口を使ってドラムのビートやリズムを模倣するパフォーマンスの一つで、音楽シーンでは特にヒップホップで人気があります。

パターン:リズムが繰り返されることで形成される特定の構造や形式で、音楽においてはフレーズやセクションを構成します。

シンコペーション:リズムの特徴で、通常の拍子から外れたタイミングで強調される音を配置する手法で、音楽に独特な引き込みをもたらします。

リズムセクション:音楽グループの中で、主にリズムを担当する楽器(ドラム、ベース、ギターなど)が集まったパートを指します。

クレッシェンド:音の強さやリズムのスピードが徐々に高まっていくことを表し、音楽の展開にダイナミクスを与える重要な要素です。

リズム感:音楽のリズムを感じ取り、正確に合わせる能力で、演奏やダンスにおいて重要なスキルです。