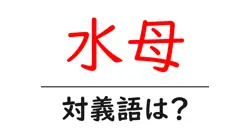

水母とは?不思議な生き物の世界を探ってみよう!

水母(みずくらげ)は、海や淡水に生息している軟体動物の一種です。見た目は非常に美しく、透明な体を持ち、大きな傘のような形をしています。水母は、丸い形をした傘の部分(傘膜)と、その下にある触手が特徴的です。この触手には、毒を持つものもあり、注意が必要です。

水母の生態

水母は、多くの種類があり、その大きさや形は様々です。一般的には、直径が数センチから1メートル以上のものまで存在します。水母は、主にプランクトンや小さな魚を捕まえて食べます。触手を使って獲物を捕まえる際に、毒を使うことがあります。

水母の生活環境

水母は、海の中で浮遊生活をしています。海の流れや風によって場所を移動しますが、特に温かい海水を好むため、夏の海水浴シーズンには多く見られます。水母の生態系において、彼らは重要な役割を果たしていて、他の海の生き物にとっての食物連鎖の一部になっています。

水母の種類

| 種類名 | 特徴 |

|---|---|

| アカクラゲ | 赤色の傘が特徴で、毒が強い |

| ミズクラゲ | 日本周辺に多く、比較的弱い毒 |

| タコクラゲ | 触手が非常に長く、動きが速い |

水母の危険性

水母は、美しい見た目とは裏腹に、触手に毒を持つ種類が多いため、注意が必要です。海に入る際に水母を見かけたら、できるだけ近づかないようにしましょう。特にアカクラゲは、刺されると痛みや腫れを引き起こすことがあります。

まとめ

水母は、独特な生態と美しい姿を持つ海の生き物です。その魅力に引き寄せられる一方で、触手には潜在的な危険もあります。私たちが海を楽しむときは、水母の存在を理解し、安全に過ごすことが大切です。

クラゲ とは 生物:クラゲとは、海に住む不思議な生物です。見た目は透明で、傘のような形をしていて、触手と呼ばれる長い腕が下がっています。クラゲは脊椎動物ではなく、脊椎を持たない動物の一部で、何億年も前から地球上に存在しています。その体のほとんどは水分でできており、90%が水です。クラゲには多くの種類があり、サイズも小さなものから大きなものまで様々です。食べ物は主にプランクトンや小魚で、触手で捕まえて口に運びます。クラゲは動くのが苦手ですが、海の流れに乗って漂って生活しています。時には、海岸に打ち上げられることもあります。クラゲは美しい光を放つものもあり、海の中では幻想的な存在です。特に夏になると、海に遊びに行く人たちが多く、注意が必要なこともあります。なぜなら、クラゲの中には刺す種類もいるからです。クラゲの不思議な生態や役割を知ることで、海についてもっと理解できるようになります。

クラゲ とは:クラゲとは海に住んでいる生き物で、実は魚ではありません。クラゲは軟体動物というグループに属していて、非常に柔らかい体を持っています。クラゲの体は大きな傘のような部分(傘)と、下に垂れ下がっているひも状の触手からできています。触手には刺胞という細胞があり、敵から身を守るために毒を持っていることもあります。 クラゲは、海の中で漂っている姿がとても美しいです。色とりどりのクラゲが多く、一部は透明で星のように光るものもいます。食べ物は主にプランクトンや小さな魚です。泳ぐ力があまり強くないため、海流に乗って流されながら移動します。 また、クラゲは多くの種類が存在し、その中には毒を持たないものもいるため、観察やひとつのアートとしても人気があります。水族館では、柔らかく優雅に泳ぐ姿を見て楽しむことができます。クラゲの生態やその魅力を知ることで、少しでも海の世界が身近に感じられるかもしれません。

クラゲ ポリプ とは:クラゲといえば、海に浮かんでいる透明で美しい生き物を思い浮かべる人が多いでしょう。しかし、実はクラゲは不思議な生態を持っています。その一つが「ポリプ」と呼ばれる段階です。ポリプは、クラゲのライフサイクルの中で行う形態で、おもに岩や海底にくっついています。 こうしたポリプは、見た目は小さな植物のように見えることがありますが、実際にはクラゲの赤ちゃんです。ポリプは、周りから栄養を吸収しながら成長し、やがて大人のクラゲになります。ポリプの段階では、体が硬く、触手も短いですが、成長すると触手が長くなり、ふわふわした泳ぎ方をする美しいクラゲになります。また、ポリプは分裂して新しいクラゲを作る能力も持っています。このように、クラゲはポリプという特別な段階を経て、私たちが知っている美しい姿になるのです。このことから、クラゲの人生はとてもマジカルで、興味深いものだと言えるでしょう。

クラゲ 不老不死 とは:クラゲの中には不老不死とされる種類がいます。例えば、テヌルスクラバというクラゲは、その成長過程で若返ることができるのです。通常の生き物は年を取ると、いろいろな機能が衰えていきますが、テヌルスクラバはその逆で、老化が進むと元の若い状態に戻ることができるんです。このため、このクラゲは「不老不死」と言われています。 この現象は、細胞の再生能力に関係しています。クラゲは、身体の一部が傷ついても、自分で修復する能力が高いのです。また、テヌルスクラバは、特定の条件で自己再生を行い、いわゆる「若返り」をすることができます。この特性は、科学者たちにとって非常に興味深い研究対象となっています。 不老不死のクラゲは自然界に存在しますが、まだまだ謎が多い生物です。もしこのクラゲの遺伝子や細胞の働きが解明できれば、人間の医療や老化の研究にも、大きな影響を与えるかもしれません。このように、クラゲの不老不死の秘密を探ることで、私たちの健康や長寿のヒントが見つかるかもしれません。クラゲの世界は、とても魅力的で、私たちに多くのことを教えてくれるのです。

クラゲ 触手 とは:みなさんはクラゲを見たことがありますか?クラゲは海に住む不思議な生き物で、その特徴的な形が私たちの目を引きます。クラゲの特に面白い部分は「触手」と呼ばれる部分です。触手はクラゲの体の周りに長く垂れ下がっていて、主に食べ物を捕まえるための器官です。触手の表面には小さな毒胞(どくほう)と呼ばれる突起があり、これを使って魚やプランクトンをつかまえます。触手に触れると痛みを感じることがありますが、これは毒によるものであり、クラゲ自身の防御手段でもあります。触手はまた、クラゲが海の中を移動する際にも役立ちます。水を押し出して前に進むことができるため、クラゲはこの触手を使って周囲の環境に合わせた動きをすることができるのです。クラゲの触手は、生き物にとってとても重要で、彼らの生活を支える要素となっています。これから海でクラゲを見かけたときは、この触手がどのように働いているのか考えてみてください。

中華 クラゲ とは:中華クラゲとは、食材として人気のあるクラゲを、中華料理で使用することを指します。クラゲは海の生物で、柔らかい触手を持ち、透明感のある見た目が特徴的です。日本では、特にゼラチン質の部分が食べられ、シャキシャキとした食感が楽しめます。中華料理では、クラゲを酢の物や和え物、またはスープと一緒に使うことが多いです。クラゲは低カロリーで栄養豊富なため、ダイエットにも良い食材とされています。また、クラゲにはコラーゲンが豊富に含まれており、美容にも役立ちます。クラゲの料理は、見た目が美しく、食感も楽しいため、特別な日の料理やおもてなし料理としても人気があります。中華クラゲを試してみることで、普段の食卓に新しい味わいを加えることができます。ぜひ、一度食べてみてください!

海月 とは:海月(クラゲ)は、海の中を漂う不思議な生き物です。彼らは体がほぼ柔らかいゼラチン質でできており、特徴的な傘のような形をしています。海月の体は透明で、青や紫など様々な色を持っていることもあります。彼らは海の水中でスイスイと動いていて、特に春から夏にかけてよく見られます。彼らの動きは、傘を上下させることで水を押し出し、前に進む仕組みになっています。海月の特徴の一つは、触手です。触手には、毒があるものもあり、これを使って捕食をしたり、自分を守ったりします。また、海月は単独で生活することが多いですが、時には集団で見られることもあります。一部の海月は、人間にとっても役立つ存在で、特にその美しさから観賞用に飼われることもあります。海月の不思議な生態やその魅力を知ることで、私たちは海の生態系についてもっと理解を深めることができるのです。

クラゲ:水母の一般的な呼び名で、海に生息する柔らかい体を持つ生物を指します。

触手:水母の体の周りにある細長い部分で、獲物を捕まえるために使います。触手には刺胞があり、これで獲物を麻痺させることができます。

刺胞:水母の触手に存在する特殊な器官で、捕食時に毒素を送り込む役割を持ちます。これにより、小さな魚やプランクトンを捕まえることができます。

プランクトン:水面近くに漂う微小な生物で、水母の主な餌となります。プランクトンには植物性と動物性のものがあります。

浮遊:水母が海中で自由に漂う様子を表す言葉で、彼らは水流に乗って移動します。

生態系:水母は海の生態系において重要な役割を果たす生物で、他の生物との関係が影響し合っています。

深海:水母は一部の種類が深海にも生息しており、標準的な水深で観察されることは少ないですが、興味深い生態を持っています。

養殖:商業目的で水母を育てる行為で、最近では水母を養殖しようとする試みも増えています。

繁殖:水母は様々な方法で繁殖を行いますが、特に二次的な分裂によって新しい個体が生まれます。

海洋:水母は主に海洋環境で生活しており、その生態や行動は海洋の特性に大きく影響されています。

クラゲ:海に生息する透明な生物で、触手を持ち、波によって浮遊します。

ジャリコ:水母の一部として使われる別名で、特に地域によって呼び方が異なることがあります。

カシラヅル:水母の一種で、優雅に漂う形状から名付けられています。

クラゲ:水母は一般的に「クラゲ」と呼ばれる海棲動物の一種で、体がゼラチン質で柔らかいのが特徴です。

触手:触手とは、クラゲが獲物を捕まえるために持っている長いひも状の部分のことです。触手は刺胞を含んでおり、これで獲物を麻痺させます。

刺胞:刺胞は、クラゲなどの海洋生物が持つ特殊な細胞で、敵や獲物に対して毒を放出します。刺胞が発射されることで、麻痺させたり攻撃したりします。

ゼラチン質:ゼラチン質とは、クラゲの体を構成する柔らかい物質のことを指します。水分を多く含み、透明感があるため、クラゲは海中で非常に独特な姿を見せます。

浮遊:クラゲは海水中を漂うように生きており、特に水流に任せて移動するため「浮遊性動物」とも呼ばれます。

生態系:クラゲは特定の生態系において重要な役割を果たしており、食物連鎖の中で捕食者や被食者としての関係があります。

繁殖:水母は通常、様々な方法で繁殖しますが、多くの場合、数千の卵を一度に産むため、その個体数は非常に多くなります。

毒性:一部のクラゲは強い毒を持っており、人間に対しても危険な場合があります。この毒は触手の刺胞から注入されます。

水温:クラゲは水温に敏感で、温かい海水を好む種類が多いですが、冷たい水にも適応できる種も存在します。

プランクトン:水母の主な食物は小さなプランクトンや小魚で、これを触手で捕まえて食べます。

水母の対義語・反対語

生活・文化の人気記事

次の記事: 絶品とは?その魅力と意味をチェック!共起語・同意語も併せて解説! »