「寄り添う」という言葉は、心を近づける、または感じ合うという意味があります。この言葉は、私たちの日常生活の中でよく使われます。たとえば、誰かの気持ちを理解したいときや、支え合いたいときに「寄り添う」という表現がぴったりです。

寄り添うとは何か?

「寄り添う」は、「寄る」という動作と「添う」という動作が組み合わさった言葉です。「寄る」というのは、近づくことを意味し、「添う」は一緒にいることを意味します。つまり、寄り添うとは、誰かに近づいて、その人を支えたり、理解したりするといった行為を指します。

具体的な例

たとえば、友達が悲しいときに、その友達のそばにいて話を聞いたり、慰めたりすることが「寄り添う」行為にあたります。これによって、友達は自分の気持ちを共有できて、少し安心することができるでしょう。

寄り添う行為の重要性

この「寄り添う」という行為は、人間関係を深める上でとても重要です。人は、誰かに理解されていると感じることで、心が温まるものです。逆に、誰にも理解されていないと感じると、孤独な気持ちになってしまいます。ですから、私たちは日常生活の中で「寄り添う」ことを意識することが必要だといえます。

「寄り添う」との違い

そして、「寄り添う」と似た意味を持つ言葉に「支える」がありますが、支えるは少し違った意味合いを持ちます。支えるは問題を解決するために行動を起こすことが含まれますが、寄り添うはその人の心に寄り添うことがメインです。ですので、寄り添うことで相手を理解し、共感することが大切です。

寄り添うのメリット

| 心の安心 | 寄り添うことで、相手は心の安定を得ることができる。 |

|---|---|

| 親密さの向上 | 寄り添うことで、信頼関係を築くことができる。 |

| コミュニケーションの改善 | 感情を共有することで、会話がスムーズになる。 |

寄り添うことの結果として、これらのメリットが得られるため、私たちはこの行為を大切にするべきです。

寄り添うという言葉には、本当に多くの意味が含まれており、私たちの生活の中でとても役立つ表現です。これからも、「寄り添う」という行為を大切にして、人と人のつながりを強めていくことが重要です。

助産師 寄り添う とは:助産師は妊娠中や出産の時に、妊婦さんや赤ちゃんをサポートする専門職です。特に「寄り添う」という言葉は、助産師がどれほど心を込めて妊婦さんに接するかを示しています。寄り添うとは、単に傍にいるというだけでなく、妊婦さんの気持ちや不安を理解し、共感することです。助産師は、出産を迎える妊婦さんが安心できるように言葉をかけたり、体を支えたりします。たとえば、出産の痛みや緊張を和らげるために、励ましの言葉をかけたり、一緒に呼吸を整えたりします。また、妊娠中の心の変化や体の変化についても相談に乗り、必要な情報を提供します。こうした寄り添いを通じて、妊婦さんが自信を持って出産に挑めるようになります。助産師の存在は、妊娠から出産までの大切なサポートであり、たくさんの愛と経験を持って、女性の心と体を支えているのです。

寄り添う とは 看護:看護の現場では「寄り添う」ことがとても重要です。寄り添うとは、患者さんの心や気持ちに寄りかかり、一緒に感じることを意味します。看護師は、患者さんにとって大切な存在であり、思いやりを持って接することで、心の支えになります。病気や怪我で辛い思いをしている患者さんに寄り添うことで、安心感を与えることができます。また、寄り添うことで患者さんの気持ちを理解し、どのような治療を希望しているのかを知る手助けになります。具体的には、患者さんの話をよく聞き、一緒に悩んだり、考えたりする姿勢が求められます。特に、辛いことや不安を抱えている時に、寄り添ってくれる看護師の存在は大きな励みになります。寄り添うことは、心のつながりを深めるだけでなく、患者さんの回復にも良い影響を与えます。このように、「寄り添う」という行為は、看護においてとても大切な役割を果たしているのです。

寄り添う とは 福祉:「寄り添う」とは、誰かのそばにいて、その気持ちや状況を理解し、支えることを意味します。特に福祉の現場では、この寄り添う姿勢がとても重要です。たとえば、介護を必要とする高齢者や障害者がいるとき、その人に寄り添うことで、安心感を与え、心を通わせることができます。また、寄り添うことは、ただその人のそばにいるというだけではなく、相手の言葉や表情をしっかりと受け止め、何を必要としているのかを感じ取ることでもあります。このような思いやりの心があるだけで、相手はとても喜び、信頼関係が深まります。たとえ言葉を交わさなくても、相手の存在を大切にすることが、寄り添うという行為です。そして、福祉の現場では、これが非常に重要なスキルとされています。寄り添うことを通じて、より良い関係を築き、共に喜びや悲しみを分かち合うことができるのです。福祉に関わる私たち一人ひとりが、寄り添う気持ちを大切にすることで、より温かい社会を作っていけるでしょう。

サポート:相手を支えること、助けることを指します。特に、感情的な支えや実務的な支援を行うことを意味します。

理解:相手の気持ちや状況を把握し、尊重することを指します。寄り添うためには、まずは相手を理解することが大切です。

共感:相手の感情や意見に対して、自分も同じ気持ちになることを意味します。寄り添う行動の一環として重要です。

コミュニケーション:相手と意思疎通を図るための手段です。良好なコミュニケーションは、寄り添う関係を築く上で不可欠です。

信頼:相手に対して自分の思いや行動に信じる気持ちを持つこと。寄り添うためにはお互いに信頼関係が必要です。

思いやり:相手のことを思い、気遣いを持つ姿勢を指します。寄り添う行動には、思いやりが欠かせません。

関係性:人と人とのつながりや、相互作用のことです。寄り添う関係は、深い関係性から生まれます。

支援:相手が必要な助けを提供することを意味します。寄り添うことで、相手の支援を行うことが可能になります。

感情:人が感じる思いや情緒で、寄り添うことで相手の感情に寄り添うことができます。

寄り添う:共に近くにいることや、助け合いの姿勢を持つこと。相手の気持ちに寄り添う行為を示す。

寄り添う:そばにいることで、相手をサポートしたり、理解を深めること。特に感情的なサポートを意味する。

支える:誰かを助けたり、支援すること。身体的・精神的にその人を支えることが含まれる。

共感する:相手の感情や状況を理解し、同じ気持ちを持つこと。相手の心に寄り添うことを示す。

同伴する:誰かとともに行動すること。相手のそばにいるという意味で、支援や理解を示すことも含まれる。

伴走する:一緒に走ること。ここでは比喩的に用いられ、一緒に活動し、支援するという意味をもつ。

助け合う:相互に助けること。困難な状況の中で互いに支える姿勢を示す。

協力する:共通の目的に向かって、一緒に働きかけること。相手のニーズに応えて助け合う。

共感:他者の気持ちや考えに理解を示し、心を寄せること。寄り添うという行為の基盤となります。

サポート:誰かを助けること。寄り添うことで、その人の問題や悩みをサポートすることができます。

理解:他者の状況や感情を把握すること。寄り添うためには相手を理解することが重要です。

安心感:誰かがそばにいることで得られる心地よさや安らぎ。寄り添うことで相手に安心感を与えることができます。

感情的支援:心の問題や感情に寄り添い、助けること。寄り添う行為はしばしば感情的支援と関連しています。

コミュニケーション:意思疎通の手段。寄り添うためにはオープンなコミュニケーションが欠かせません。

共鳴:他者の感情や思いに響き合うこと。寄り添うことで相手の気持ちに共鳴することができます。

絆:人と人とのつながりや関係性。寄り添うことで深い絆を築くことができます。

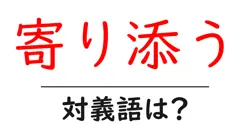

寄り添うの対義語・反対語

「寄り添う」とは?〝人に寄り添う〟ことができる人の特徴も解説

「寄り添う」とは?〝人に寄り添う〟ことができる人の特徴も解説