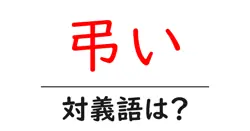

「弔い」とは?その意味と重要性

「弔い」という言葉は、日本語では亡くなった人を悼む行為や、そのための儀式を指します。私たちの文化において、弔いはとても大切な行為であり、故人を忘れずに思い出すための方法でもあります。

弔いの背景

昔から、日本人は自然界のサイクルや祖先への敬意を重んじてきました。弔いはその一環として、亡くなった方々の霊を大切にする行為として行われてきました。弔いの方法は宗教や地域によって異なりますが、共通して故人を思い、感謝の気持ちを表します。

弔いの方法

| 弔いの方法 | 説明 |

|---|---|

| 葬儀 | 亡くなった方を送り出すための儀式。多くの場合、家族や友人が集まります。 |

| お墓参り | 故人の霊を供養するためにお墓を訪れること。花やお供え物を持参します。 |

| 七回忌などの追悼行事 | 特定の日が来るたびに行う儀式。故人を思い出し、家族で集まります。 |

弔いの心理的な意味

弔いは、亡くなった方を思い出し、彼らへの感謝の気持ちを表すだけでなく、残された家族や友人にとっても癒しのプロセスとなります。人々は故人に対する思いを共有し、心の整理をすることで、新たな一歩を踏み出すことができます。

弔いの重要性

故人を弔う行為は単に伝統的な儀式ではなく、心理的なサポートでもあります。弔いを通じて、生きている人たちが感情を表現し、悲しみを共有することができます。これにより、個々の悲しみが和らぎ、コミュニティ全体としての絆が深まります。

まとめ

弔いは、単なる儀式ではなく、故人を思い出し、その存在を大切にするための重要な行為です。日本の文化において、弔いは亡くなった人を敬う気持ちを表し、残された人々にとっても大切な心のサポートとなります。

葬儀:故人を葬るための儀式。弔いの一環として行われ、宗教や文化に応じて様々な形態がある。

黙祷:故人を偲び、祈りをささげるために、静かに目を閉じて無言で祈る行為。葬儀や追悼の場で行われることが多い。

供花:故人のために捧げる花。葬儀やお墓参りの際に用いられることが一般的。

香典:故人のために捧げる金品。通常は葬儀に出席する際に持参するもの。

追悼:故人を偲んで、その功績や思い出を振り返り、感謝の気持ちを表すこと。

霊:亡くなった人の魂を指す言葉で、弔いの際に故人が安らかに眠ることを願って扱われる。

骨壺:火葬した後の遺骨を納める容器。弔いの際には、遺族の手元に置かれることが多い。

忌日:故人が亡くなった日を指し、その日を特別に偲ぶ日とされている。

弔辞:故人を偲び、その生涯や思い出について述べる言葉。葬儀などで読むことが一般的。

伝統:各地域や宗教によって異なる、弔いの儀式や習慣。伝統に従うことが、故人への敬意を示す一つの方法となる。

葬儀:故人を弔うための儀式で、一般的には葬式のことを指します。

弔意:故人に対して哀悼の意を表すこと。友人や家族に対してその気持ちを伝える場でも使われます。

追悼:故人を偲び、その人の功績や思い出を讃えることを指します。追悼式などが行われることもあります。

喪:愛する人を失った状態や、その喪失感を指す言葉で、一般的に故人を弔うための期間を示します。

弔問:他の人が故人を弔うために、遺族のもとを訪れる行動を指します。この際、慰めの言葉をかけることが多いです。

哀悼:亡くなった人へ心からの哀しみや同情を表すこと。葬儀や追悼の際によく使われる表現です。

供養:故人の霊を慰めるための行為で、通常はお寺や墓地で行われます。供養のための行事や儀式もあります。

葬儀:故人を弔うための儀式。お葬式とも呼ばれ、親族や友人が集まって故人を偲びます。

弔辞:故人を偲ぶ言葉を述べること。通常、葬儀や告別式で行われます。

喪:故人を失った時の悲しみや、故人のための喪に服する期間を指します。

追悼:故人を偲び、その人をしのぶ行為。追悼式や追悼文などが含まれます。

霊:故人の魂や精神を指し、多くの文化で敬われています。

墓:亡くなった人の遺体が埋葬される場所。弔いの一環として訪れることが多いです。

香典:故人のためにお金や品物を捧げること。葬儀の際に持参し、遺族に対する弔意を示します。

遺族:故人の家族や親族を指します。弔いの際には遺族への配慮が求められます。

法要:故人を供養するために執り行われる催し。多くは仏教の習慣ですが、他の宗教でも実施されます。

お悔やみ:故人の死に対する弔意を示す言葉。通常、遺族へのメッセージとして使われます。

弔いの対義語・反対語

弔い(とむらい) とは? 意味・読み方・使い方 - goo辞書

弔うとは?時代に合った故人の弔い方とは | 海洋散骨シーセレモニー

生活・文化の人気記事

前の記事: « 光環とは?不思議な自然現象を解説!共起語・同意語も併せて解説!