お盆とは?日本の伝統的な行事について知ろう

お盆(おぼん)は、日本の伝統行事で、先祖を敬い、家族が集まる大切な時期です。毎年、8月中旬に行われるこの行事は、先祖の霊が家に帰ってくるとされる期間です。そのため、特別な儀式や行事が多く行われます。

お盆の由来

お盆の由来は、お釈迦様(しゃかさま)の弟子である目連(もくれん)が、母親の霊を救うために行った供養から始まったと言われています。この出来事は「盂蘭盆会(うらぼんえ)」という仏教の行事として広まりました。

お盆の主な行事

お盆の期間中には、様々な行事があります。お盆の主な行事には、以下のようなものがあります。

| 行事名 | 内容 |

|---|---|

| 迎え火(むかえび) | 先祖の霊を迎えるための火を焚く。 |

| お墓参り(おはかまいり) | 先祖の墓を訪れ、供え物をする。 |

| 精霊流し(せいりょうながし) | 竹や紙の灯篭を流し、先祖の霊を送る。 |

お盆の食べ物

お盆の時期には、特別な食べ物やお供え物が用意されます。地域や家族によって異なりますが、一般的には、

- ご先祖様への供え物(お米や果物)

- 特別な料理(精進料理)

などがあります。家族で集まり、食事を共にすることで、先祖を偲ぶことが重要です。

お盆と地域の風習

日本各地でお盆の行事は異なります。例えば、九州では「精霊流し」が有名で、岩手県では「お盆踊り」が行われます。地域によって様々な風習が残っているため、旅行の際に体験してみるのも楽しいでしょう。

まとめ

お盆は、日本の文化や伝統が詰まった大切な行事です。先祖を尊重し、家族が集まる機会を大切にすることで、次世代に日本の良い文化を伝えていくことができます。お盆の意味や行事を知ることで、より深くこの伝統を理解し、楽しむことができるでしょう。

伝統的な行事について知ろう共起語・同意語も併せて解説!">

伝統的な行事について知ろう共起語・同意語も併せて解説!">お盆 お彼岸 とは:お盆とお彼岸は、どちらも日本の伝統的な行事ですが、少し違った意味や習慣があります。お盆は主に夏に行われ、先祖のお墓を訪れたり、家族で集まってご先祖様を迎える大切な時期です。お盆は、故人を思い出し、感謝の気持ちを伝えることを目的としています。中でも、迎え火や送り火といった行事が行われます。 一方で、お彼岸は春分の日と秋分の日を囲む時期に行われる行事です。この時期には、自分の先祖を追悼し、供養することが大切とされています。お彼岸のお中日では、お菓子やお花を供えて故人を偲びます。また、お彼岸は「彼岸」と「此岸」の言葉の通り、生と死の境目を感じることがテーマになっています。 このように、お盆とお彼岸は共通点もありますが、それぞれの行事には独自の意味と習慣があります。どちらも先祖への感謝や供養の大切な時期であり、先祖を敬う文化が根付いています。この機会に、家族と共にその意味を考えながら過ごしてみましょう。

お盆 とは 簡単に:お盆(おぼん)は、日本の伝統的な行事で、先祖を敬い、感謝の気持ちを表すための大切な時期です。お盆は、毎年8月の中旬に行われ、家庭や地域によって日付が少し異なることもあります。お盆の期間中には、故人の霊が家に帰ってくると考えられており、そのためお墓参りや精霊棚の準備を行います。精霊棚(せいりょうだな)は、仏壇の近くに置かれる飾りで、先祖の霊を迎えるための場所です。お盆の食事としては、精進料理やお団子、亡くなった人の好きな食べ物を用意することが一般的です。盆踊り(ぼんおどり)と呼ばれる伝統的な踊りも行われることがあり、地域の人々が集まって楽しく踊ります。お盆は家族が団らんする機会でもあり、先祖を思い出すことで、より絆が深まる大切なイベントです。このように、お盆は単なる行事ではなく、日本文化の重要な一部となっています。

お盆 とは 英語:お盆(おぼん)は、日本の伝統的な行事で、先祖を敬い、感謝の気持ちを表すための期間です。毎年8月の中旬に行われます。お盆の期間中には家族が集まり、先祖の霊を迎えるための行事として、特にお墓参りを行います。英語では「Obon」と表記されますが、特に訳すと「the Bon Festival」とも呼ばれます。お盆は、仏教の教えに基づいており、先祖の霊が家に戻ってくるとされています。この時期には、踊りを楽しむ「盆踊り」や、灯籠を使った「精霊流し」といった伝統的な行事も行われます。お盆は、先祖を大切にする気持ちが込められた、非常に重要な文化的行事です。特に日本人にとっては大切なイベントで、たくさんの人が楽しみながら参加します。お盆を通じて、家族のつながりを再確認し、感謝の気持ちを表現することができます。

お盆 盂蘭盆会 とは:お盆(おぼん)とは、日本で先祖を敬うための祭りです。主に8月中旬に行われます。この時期には、家族が集まり、先祖の霊を迎え入れます。一方、盂蘭盆会(うらんぼんえ)は、お盆の行事の一部で、特に仏教に基づく儀式です。「盂蘭盆」という言葉は、仏教の教えに由来し、「母の足を救う」という意味があります。この行事は、先祖を供養するための大切な時間です。お盆の期間中、多くの家庭では精霊棚(せいれいだな)を用意し、先祖のためにお供え物をしたり、灯篭(とうろう)を灯したりします。また、お盆には盆踊り(ぼんおどり)という伝統的な踊りがあり、地域ごとに異なるスタイルがあります。これにより、コミュニティが一つになり、楽しい時間を過ごすことができます。お盆や盂蘭盆会は、先祖を大切にする心を育む大事な行事です。若い人たちも、この意味を知り、参加することで、家族や地域とのつながりを深めることができます。

お盆 迎え提灯 とは:お盆は、日本の伝統的な行事で、先祖の霊を迎え、供養するための大切な期間です。このお盆の時期に使われるのが「迎え提灯」と呼ばれる提灯です。迎え提灯は、先祖が帰ってくるための目印として、お家の玄関や庭に飾られます。一般的には白やオレンジ色で、シンプルなデザインが多いですが、それぞれの地域や家庭によってデザインは様々です。 迎え提灯を飾ることで、先祖の霊を迎える準備を整えたという意味を持っています。お盆の期間中、迎え提灯は先祖を家に招くための象徴となりますので、その存在はとても重要です。 さらに、迎え提灯は家族の絆を強め、先祖を大切に思う気持ちを表す役割も果たします。飾る際には、電灯やキャンドルを入れることもあり、お盆の夜にはとても幻想的な雰囲気になります。お盆において、迎え提灯はただの飾りではなく、心の中で先祖を思う気持ちを形にしたものだと言えるでしょう。いろんな地域の別々の風習もあるので、ぜひ自分の地域の迎え提灯の伝統を知り、楽しんでみてください。

お盆 迎え火 とは:お盆(おぼん)は、日本で先祖を敬い、感謝するための大切な行事です。その中で「迎え火(むかえび)」は、先祖の霊を自宅へ迎えるために灯す火のことを指します。この火を使って、先祖の霊が安心して家に帰ってきてもらうことを願います。迎え火は、一般的には8月13日の夕方に焚かれます。方法はとてもシンプルで、庭やベランダに火を灯し、特にお盆の飾り付けをする場所に近くで行うことが多いです。迎え火には、焚き木や松明(たでも)を使うことが一般的ですが、最近ではお盆の雰囲気を出すために特別なキャンドルを用いる家庭も増えています。迎え火をすることで、お盆の行事が始まる合図ともなり、家族みんなで先祖を思い出し、共に過ごす時間を大切にします。お盆は、先祖に感謝する気持ちを表すための期間で、迎え火はその始まりを告げる重要な儀式なのです。

まこも お盆 とは:まこもお盆とは、日本の伝統行事の一つで、お盆の時期にまこもが使われる特別な風習を指します。まこもとは、水辺に生える植物で、特に泥地や湿地に育ちます。この植物は、昔から地域によってはお盆の飾りや供え物に使われてきました。お盆は、ご先祖様を迎える大切な行事で、家庭では仏壇を飾り、お墓参りをすることが一般的です。まこもは、そんなお盆の中で特別な役割を果たします。例えば、まこもで作った飾りを飾ることで、神様やご先祖様を歓迎する意を表すと言われています。また、まこもは「豊穣」や「繁栄」を象徴するともされ、多くの地域で重要な文化的役割を担っています。まこもお盆は、ただの風習ではなく、地域や家族のつながりを深めるための大切な行事です。これを通じて、私たちは先祖に感謝し、故郷の文化を次の世代へ受け継いでいくことが重要です。お盆にまこもを取り入れることで、より意味深い行事となるでしょう。皆さんもこの機会に、まこもお盆について知識を深めてみてはいかがでしょうか。

夏 お盆 とは:お盆(おぼん)は、日本の伝統的な行事の一つで、毎年8月中旬に行われます。この時期は、先祖の霊を迎え入れ、感謝の気持ちを伝える大切な期間です。お盆には、家族が集まって先祖を祝い、墓参りをしたり、精霊馬や精霊団子を作ったりします。これらの行事は、先祖への感謝や思い出を共有する機会でもあります。また、お盆の期間中は、地域によってさまざまなお祭りやイベントも開催され、多くの人が楽しんで参加します。リラックスしたり、家族とともに過ごすことで、絆を深める良いチャンスにもなります。今年の夏は、ぜひこのお盆の行事を通じて、自分のルーツや家族の大切さを感じてみてはいかがでしょうか。お盆を楽しむことは、日本文化を学ぶ良い機会でもあります。お盆を通じて、夏の風物詩を堪能し、先祖とのつながりを実感してください。

沖縄 お盆 とは:沖縄のお盆は、日本の他の地域のお盆と少し違います。沖縄のお盆は、毎年8月に行われる伝統的な行事で、先祖を敬い、感謝の気持ちを表す期間です。この時期、沖縄の家族はお墓や家庭の仏壇をきれいにし、先祖の霊を迎えるための準備をします。 沖縄では、特に「ウークイ」と呼ばれる行事が重要です。この日は、先祖の霊が戻ってきた家族と一緒に食事をし、再びお墓に戻るとされています。たくさんの美味しい料理が用意され、家族が集まる大切な時間です。また、沖縄特有の「エイサー」という伝統的な踊りも踊られ、賑やかな雰囲気が漂います。 お盆は、ただ先祖を思い出すだけの期間ではなく、家族や地域の人々が集まり、絆を深める大切な時間でもあります。沖縄の人々は、この時期を通じて自分たちの文化を守り伝えています。沖縄のお盆を知って、ぜひ楽しんでみてください。

先祖:お盆は先祖を敬う期間であり、亡くなった家族や先人を迎え入れる重要な伝統行事です。

普及:お盆の文化は日本全土に広がっており、地域ごとに異なる習慣や行事が存在します。

お供え:お盆の期間中、先祖の霊にお供え物をすることで、感謝の気持ちを表します。

迎え火:お盆の初日に行われる迎え火は、先祖の霊を家に迎えるための火です。

送り火:お盆の最終日に行われる送り火は、先祖の霊を天国に見送るための火です。

精霊:お盆は、先祖の霊や精霊を敬う行事とされ、特に重要な意味を持っています。

墓参り:お盆に多くの人が行う墓参りは、亡くなった家族の墓を訪れ、供養をすることです。

盛り付け:お盆には特別な料理が作られ、供えられる料理の盛り付けが、重要な役割を果たします。

伝統行事:お盆は日本の重要な伝統行事であり、地域によって異なる形で行われます。

家族:お盆の期間は多くの人が故郷に帰り、家族と共に過ごす貴重な時間となります。

お盆休み:お盆の期間中に取られる休みのこと。多くの人が帰省や旅行をする時期です。

お盆祭り:お盆の時期に行われる祭りやイベントで、先祖を敬い、感謝の意を表す行事です。

盂蘭盆会(うらんぼんえ):お盆の行事の一つで、先祖の霊を迎えるための儀式や祭りを指します。

お盆期間:お盆の行事が行われる特定の期間のこと。一般的には8月13日から16日までの間です。

お供え:お盆の期間中、先祖に対して供物を捧げること。食べ物や花などが一般的です。

霊盆:お盆の時期に帰ってくるとされる先祖の霊を指します。

お盆:日本の伝統的な行事で、先祖や故人の霊を迎え供養するための期間。通常、8月中旬に行われる。

迎え火:お盆の初日に、先祖の霊を迎えるために焚く火。家庭の玄関先に炭や薪を焚いて、その光で霊を迎えるとされる。

送り火:お盆の最後の日に、先祖の霊を送り返すために焚く火。迎え火と同様に、霊を家から送り出す役割を果たす。

提灯:お盆の期間中に用いられる照明の一つで、先祖の霊が迷わず帰って来られるようにするために使われる提灯。

お盆料理:お盆の期間中に用意される特別な料理。特に先祖に供えるために作られることが多い。

お墓参り:お盆の時期に家族や親族が墓地に訪れ、故人のお墓を清めたり、供え物をしたりすること。

盆踊り:お盆の時期に行われる伝統的な踊りで、地域の人々が集まり、先祖への感謝を示すために踊る。

精霊馬:先祖の霊が帰ってくるための乗り物として、野菜や草で作成する馬の形をしたもの。通常はナスやキュウリを使う。

お盆休み:日本ではお盆に合わせて多くの企業が長期休暇を取ることが一般的で、この時期を「お盆休み」と呼ぶ。

月遅れお盆:地域によっては、お盆を9月に行うことがあり、これを「月遅れお盆」と呼ぶ。

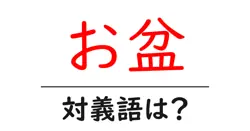

お盆の対義語・反対語

お盆の関連記事

生活・文化の人気記事

次の記事: 理解しよう!スカラー量とは何か?共起語・同意語も併せて解説! »