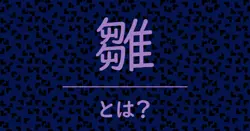

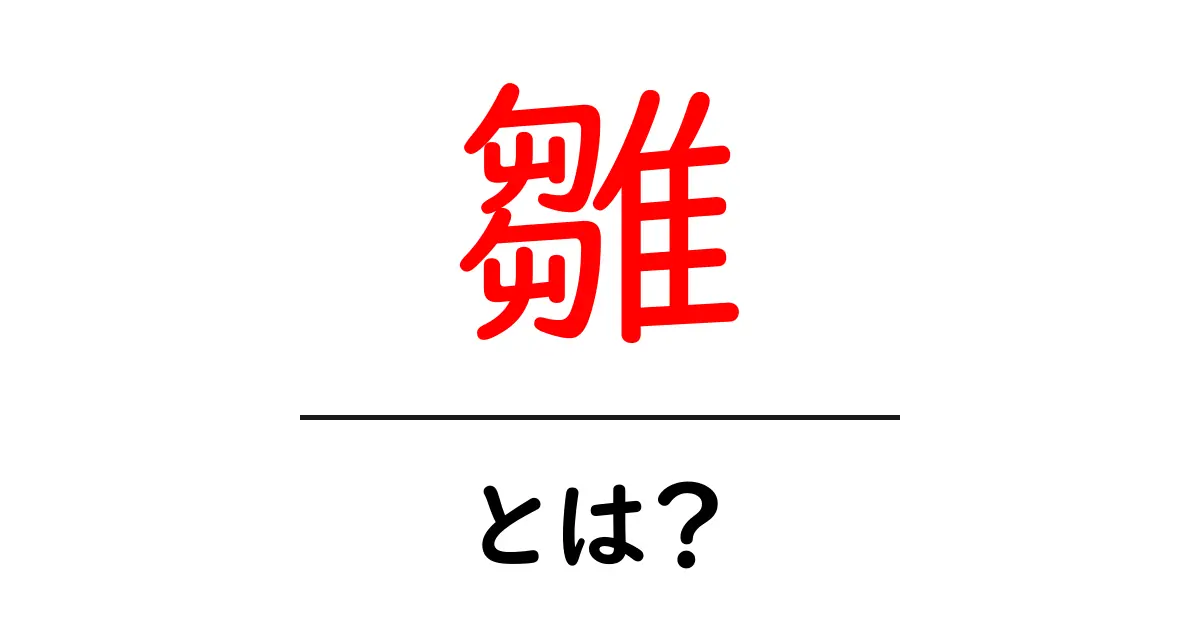

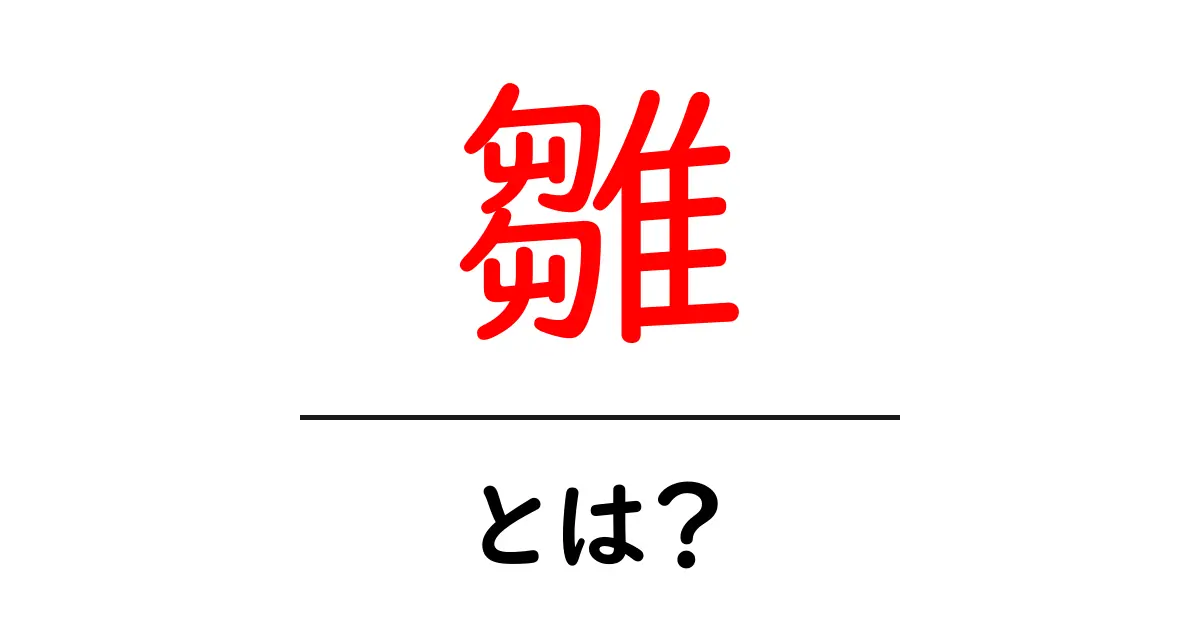

雛(ひな)とは?

「雛」とは、一般的には小鳥や魚、さらには人形の姿を示す言葉です。特に、ひな祭りの「雛人形」に用いられる場合が多いです。ひな祭りは、日本の伝統的な行事で、毎年3月3日に行われます。この日には、女の子の成長を祝うために、ひな人形を飾ります。

雛の種類

雛には、主に次のような種類があります。

| 種類 | 説明 |

|---|---|

| ひな人形 | ひな祭りに飾る人形。通常、男雛と女雛がセットになっています。 |

| 雛鳥 | 鳥の雛で、卵から孵化したばかりの幼い鳥を指します。 |

| ひな祭り | 女の子の健康と幸せを祈る祭りで、ひな人形を飾る伝統があります。 |

ひな祭りの文化

ひな祭りは、平安時代から始まったとされる行事です。当時の貴族たちが行っていた「流し雛」という行事が起源と考えられています。この時期になると、多くの家庭でひな人形を飾り、女の子の成長を願ってお祝いをします。

雛人形の飾り方

雛人形を飾る時期や方法にも特徴があります。通常は、2月中旬から3月3日までの期間に飾ります。また、飾る位置にも決まりがあり、男雛は上位の方に、女雛はその隣に配置します。さらに、周りには五人囃子やお道具を置くことで、より華やかな雰囲気を演出します。

雛祭りの料理

ひな祭りには、特別な料理が用意されます。寿司やひなあられ、白酒などが代表的です。家族みんなで集まり、一緒に料理を楽しむことが大切です。

まとめ

「雛」は、ひな祭りの重要な部分として、日本の文化に深く根付いています。ひな人形や雛鳥など、様々な形で私たちの生活に影響を与えています。歴史や伝統を理解することは、文化を大切にする一つの方法です。

hina とは:「hina」という言葉は、実はいくつかの異なる意味を持つことがあります。例えば、雛祭りで飾る雛人形のことを指すことが多いです。雛祭りは日本の伝統行事で、毎年3月3日に女の子の健康と成長を願うために行われます。その際に、雛人形を飾るのが一般的です。雛人形は、雅な衣装を着たお雛様とお内裏様が中心に配置され、周りに仕女や侍などが並びます。 しかし、「hina」という言葉には、他にも「ひな」と読まれる多くの植物名や、特定の地域での呼び名もあります。例えば、一部の地方では「ひなぎく」と呼ばれる花があります。何気ない言葉に思えても、その背景には日本の文化や自然と深く結びついていることが多いのです。このように「hina」という言葉には、歴史や文化の査察が隠れていることがあり、知ることによってより豊かな理解が得られます。

ひな とは:「ひな」という言葉は、一般的には「ひな祭り」という日本の伝統行事に関連しています。ひな祭りは、毎年3月3日に行われる女の子の成長を祝うお祭りで、ひな人形を飾ります。このひな人形には、皇族の姿を模したものが多く、立派な衣装を身にまとった男雛(おびな)と女雛(めびな)が一緒に飾られます。ひな人形を飾ることによって、女の子が健康に成長し、幸せな人生を送れるように願うのが、ひな祭りの主な目的です。また、ひな祭りには、ちらし寿司や白酒など特別な食事も用意されることが多く、家族や親しい人たちと一緒にお祝いを楽しみます。日本には多くの伝統行事がありますが、ひな祭りが特に可愛らしいと感じる人が多いのは、華やかなひな人形やイベント自体の温かさがあるからでしょう。ひなという言葉を通じて、日本の文化や伝統に触れるきっかけになると良いですね。

ブルアカ ヒナ とは:「ブルアカ」という言葉は、最近のゲームやアニメファンの間で話題になっています。この「ブルアカ」というのは、「ブルーアーカイブ」というキャラクター育成RPGの略称で、さまざまな美少女キャラクターが登場するゲームです。その中に登場する「ヒナ」というキャラクターは、多くのファンに愛されています。彼女は特に優れたスキルを持ち、ストーリーでも重要な役割を果たしています。また、ヒナのデザインや性格も魅力的で、彼女をプレイすることが楽しみだと感じるプレイヤーも多いです。このゲームを通して、彼女の魅力を知ると、一層ゲームの世界に引き込まれるかもしれません。ヒナのストーリーや特技について知ることで、ゲームをより楽しむことができるでしょう。だから、ブルアカを始めたばかりの人は、ぜひヒナのことを調べてみてください!新たな発見があるかもしれません!

内裏雛 とは:内裏雛(だいりびな)とは、主に日本のひな祭り(3月3日)に飾る雛人形の一種です。内裏とは、天皇や皇后がいる宮殿のことを指しており、内裏雛はその二人の姿を模した人形です。この雛人形は、皇族の人たちを象徴するもので、ひな祭りの時期には、それを見て女の子の健やかな成長を願います。 内裏雛は、通常、二段または三段の台座に並んでいることが多いです。上段には、天皇(お内裏様)と皇后(お雛様)が並び、下段には、楽器を持った三人官女や、衛士などが飾られます。雛人形は、春の訪れを告げるものとして、色とりどりの衣装で飾られ、見る人を楽しませます。 内裏雛の由来は、平安時代まで遡ります。当時の貴族たちが、紙でできた人形を生まれてくる子どもに見立て、厄払いのために飾ったことが始まりだとされています。その後、雛人形として形を変えて、家族や地域のお祝い事として今も続いています。ひな祭りが近づくと、多くの家庭で内裏雛が飾られ、女の子に健康と幸せを願う風習が受け継がれています。

焼き鳥 ひな とは:焼き鳥ひなは、焼き鳥の中でも特に人気の高いお店です。ここでは新鮮な鶏肉を使用し、職人が一串ずつ丁寧に焼き上げています。焼き鳥は、鶏肉を串に刺して炭火で焼く料理で、外はパリッと中はジューシーな仕上がりが特徴です。焼き鳥ひなでは、さまざまな部位の鶏肉を提供しており、もも肉や胸肉、皮などが楽しめます。また、タレや塩で味付けされており、自分の好みに合わせて選ぶことができます。さらに、焼き鳥だけでなく、季節の野菜やおつまみも豊富に取り揃えられていて、友達や家族と一緒にシェアしながら楽しむことができるのも魅力です。食事のついでに、ビールや日本酒を合わせると、また違った味わいが楽しめるでしょう。焼き鳥ひなは、リラックスした雰囲気の中で焼き鳥を味わえる場所として、多くの人に愛されています。ぜひ足を運んで、焼き鳥の美味しさを体験してみてください。

鄙 とは:「鄙(ひな)」という言葉は、主に田舎や地方を表す漢字として使われています。この言葉の起源は、中国の古代の文献にまで遡ることができます。日本でも、特に江戸時代の文書などに見られ、田舎の風景や生活に関する描写の中で使用されることが多かったです。 最近では「鄙」という言葉を使う機会はあまり多くありませんが、田舎が持つユニークな魅力や、都会とは異なる穏やかな暮らしを表現する時に使うことができます。また、地元を大切にする気持ちを表現する際にも使われることがあります。 例えば、「鄙の文化」という表現では、田舎の地域特有の伝統や習慣を指すことができます。このように、「鄙」という言葉は、ただ単に田舎を指すだけではなく、その中にある文化や歴史をも含めた広い意味を持っているのです。現代ではあまり耳にしない言葉かもしれませんが、使うことで独特の情緒を表現することができます。ぜひ、この言葉を知って、いろんな文脈で使ってみてください。

非名 とは:「非名」という言葉は、一見難しそうに思えますが、実は理解しやすい言葉です。一般的には、「非名」というのは「名ではない」という意味で、名前がない、あるいは特定の名前を持たないことを指します。たとえば、何かの物品が名前を持っていない場合、その物品は「非名」と言えるでしょう。この言葉は特に社会や文化において、名前や地位が持たれない、または明確でない状態を表します。例えば、ある人が特定の役職名を持たない場合、その人を「非名の人」と呼ぶことがあります。また、「非名」という言葉は、学問の分野でも使われることがあります。たとえば、著作権が存在しない作品や、作者が不明な場合、その作品は「非名」とされることがあります。要するに、「非名」というのは名前やタイトルがないことを意味していて、私たちの周りでもよく使われる概念なのです。このように、非名を理解することで、名前の重要性や社会の中での個人や物の位置付けについて考えるきっかけになります。

ひな祭り:日本の伝統的な祝日で、3月3日に行われる女の子の健康と成長を祝う行事です。この日には雛人形を飾ります。

雛人形:ひな祭りに飾られる人形で、通常は平安時代の宮中の人物を模したものです。重要な行事では、これを飾ることで女の子の幸せを祈ります。

もも:ひな祭りに関連する花として知られ、桃の花は春を象徴し、女の子の成長を祝う意味を持っています。

春:雛祭りが行われる季節で、自然が再生し、新しい生命が芽生える時期です。この時期に祝われることで、女の子の成長と幸運を願います。

祝い:雛祭りや他の行事において、特別な瞬間を祝うための行為で、家族や友人が集まり、楽しい時間を過ごすことを意味します。

伝統:日本の文化に深く根付いた信念や習慣で、雛祭りもその一つです。世代を経て受け継がれてきた大切な行事です。

祈り:雛祭りの際に、女の子の健康や幸せを願う行為。雛人形を飾ることで、家族がその願いを込めます。

家族:雛祭りでは、家族が集まって祝うことが多く、特に女の子の成長をみんなで祝う重要な役割を果たします。

お祝い料理:ひな祭りの際に食べられる特別な料理で、ちらし寿司やはまぐりのお吸い物などがあります。これらは祝祭の雰囲気を高めます。

ひな:雛の読み方で、同じ意味で使われます。特にひな祭りに関連する場合によく使われます。

雛形:雛形は、雛の形を模して作られたものや、基本的なモデルのことを指します。特に、型紙や模型などで利用されます。

ひなぎく:ひなぎくは、小さく可愛らしい花の一種で、雛と響きが似ているため関連性がありますが、直接的には異なる意味です。

ひな祭り:ひな祭りは、女の子の健康と幸せを祈るための伝統的な行事で、雛人形を飾ることからこの名前が付けられています。

雛鳥:雛鳥は、孵化してからしばらくの間の幼い鳥のことを指します。成鳥と見た目が異なるため、親鳥から保護されて成長します。

雛祭り:日本の伝統行事で、女の子の健康と幸せを祈るために雛人形を飾ることから始まる祭りです。毎年3月3日に行われます。

雛人形:雛祭りの際に飾る人形で、通常は平安時代の貴族の姿を模したものです。女の子の成長を祝うための象徴とされています。

雛流し:雛人形を流すことで、厄を祓い、女の子の健康を願う行事です。通常は川や海に雛人形を流します。

雛形:雛形は、雛人形を作る際の型やモデルを指します。職人が技術を駆使して作る独自のスタイルやデザインが特徴です。

雛壇:雛人形を飾るための段作りのことを指します。通常、5段や7段の構成で、人形や装飾品が配置されます。

ひなあられ:雛祭りの際に食べるお菓子で、甘くカラフルな米のお菓子です。雛祭りには欠かせないおやつです。

五月人形:ひな祭りの雛人形に対して、男の子の成長を祝うために飾る人形を指します。端午の節句に関連しています。

桃の花:雛祭りに飾られる花で、春を象徴するものです。女の子の健康と成長を願う意味も込められています。

雛の対義語・反対語

「雛」とは? 部首・画数・読み方・意味 - 漢字辞典 - goo辞書

雛人形と内裏「内裏雛とは?」 | 桃の節句に向けてpreferの雛雑学