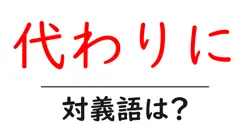

「代わりに」とは?

「代わりに」という言葉は、ある物や人の代替として使われることを指します。日常生活でもよく耳にする表現で、特定の事柄や物事ができない場合に、それに変わるものを提案したりする時に使われます。

「代わりに」の具体的な使用例

ここでは、「代わりに」を使った具体例を見てみましょう。

| 状況 | 代わりに使える表現 |

|---|---|

| 友達が食事の約束をキャンセルした | 「彼の代わりに私が行くよ」 |

| お弁当を持っていけない時 | 「おにぎりを代わりに持って行く」 |

| 授業に出られない場合 | 「私は代わりにレポートを提出する」 |

「代わりに」の意味

「代わりに」という言葉は、もともと「代わる」という動詞が元になっています。つまり、他の何かによってその役割を果たすという意味です。この言葉が使われる場面は様々ですが、基本的には人や物の入れ替えを示すものと捉えてください。

生活の中での「代わりに」

日常生活の中で、「代わりに」を使う場面は多岐にわたります。例えば、予定が変更になった際や、何かを手に入れられなかった時に、代替品を提案する時などです。

「代わりに」の注意点

「代わりに」を使う際には、注意しなければならない点もあります。使う相手に対して失礼にならないように気を付けることです。また、自分の意見を押し付けるのではなく、相手の意向を尊重しながら提案することが大切です。

まとめ

「代わりに」という言葉は、特定のものの代替品を示すとても便利な表現です。日常会話やビジネスシーンでも頻繁に使用されるため、意味や使い方をしっかり理解しておくことが重要です。

代替:本来のものに代わるものを指します。例えば、特定の材料が手に入らないときに、その代わりに使うことができる材料などを指します。

交換:あるものを別のものに替える行為を言います。例えば、使わなくなったものを他の人と交換することで、新しいものを手に入れることができます。

代行:他の人の依頼を受けて、その人のために何かを行うことです。たとえば、仕事を代行してもらったり、お願い事を他の人にしてもらうということが含まれます。

代理:誰かの代わりに行動したり、権限を持たせられたりすることです。例としては、法的な手続きでの代理人が挙げられます。

転用:ある目的で使われていたものを、異なる目的に使用することを指します。たとえば、古い家具をリメイクして新しい用途で使うことが該当します。

サブスティチューション:英語の「substitution」に由来し、何かの代わりに使うことを意味します。例えば、料理で特定のスパイスがないときに他のスパイスを使用する場合などです。

代替:元のものの代わりに使うこと。例えば、ある商品が売り切れたときに、別の商品が代替品になる。

取って代わる:何かの役割や位置を奪うこと。新しい技術が従来の方法に取って代わるということがある。

変わり:元のものを別のものに置き換えること。例えば、ある食材を他の食材と変わりに使うこと。

交代:役割や仕事を交互に行うこと。例えば、チームのメンバーが交代で仕事をする場合。

代行:他の人の代わりにある業務やサービスを行うこと。例えば、代行業者が人の代わりに買い物をするなど。

サブstitute:英語の「substitute」からの外来語で、代わりに使うものを指す。特に、食材や材料として代わりに使えるものに用いる。

取り換え:交換して新しいものとすること。壊れた部品を取り換える場合などに使われる。

代替:あるものの代わりとして使うもの。例えば製品の代替品や代替サービスなど、同じ機能を持ちながら異なる選択肢を提供するものを指します。

交換:何かを他のものと取り替える行為。同じ価値や機能を持つもの同士で行われることが多いですが、時には異なるもの同士でも交換が行われることがあります。

補完:不足している部分を補うこと。例えば、一方が持っていない特徴や機能を持つ別のものを使うことで、お互いの不足を補い合う関係を指します。

代理:他の人の代わりに行動すること。特に商取引や法律的な手続きにおいて、代理人が本来の当事者の代わりに行うことを指します。

代用:本来のものの代わりに使える別のものを用いること。例えば、料理において特定の材料がない場合に代わりの材料を使うことを指します。

代行:他の人が行うべきことを代わりに行うこと。例えば、代行業者が人の代わりに特定の業務を遂行することがこれにあたります。

変わりに:特定のことや物の代わりに、別のことや物を用いる表現。

代わりに:ある物事が行えない場合に、他の方法やものに変更するという意味。例えば「休む代わりに勉強する」といった具合に使われます。