月見の魅力とは?日本の伝統行事を知ろう!

私たちが住んでいる日本には、毎年9月や10月に行われる伝統的な行事「月見」があります。この行事では、お月様を眺めながら、季節の移り変わりを楽しむことが目的です。今回は、月見の歴史や楽しみ方について詳しく解説します。

月見の歴史

月見の起源は、古くからの日本の農業と深く関わっています。豊作を願って行われた祭りが、月見に発展したと言われています。特に、秋に収穫した新米をお供えしたことから、現在でもお団子などの食べ物が欠かせない存在となっています。

月見の行事と食べ物

| 行事名 | 食べ物 | 意味 |

|---|---|---|

| 中秋の名月 | お団子、ススキ | 豊作を感謝する |

| 十五夜 | 月見団子 | 新米の収穫を祝う |

月見の楽しみ方

月見を楽しむ方法は、様々です。まずは、お月様を見ながら、お団子や季節の食べ物を食べることが一般的です。また、友達や家族と一緒にお月見をすることで、絆を深めるボードゲームなども良いでしょう。

おすすめの場所

月見を楽しむためのスポットもたくさんあります。公園や海岸、山などで、きれいなお月様を観ることができます。特に高い場所から見るお月様はとても美しいです。

まとめ

月見は、日本の文化や風習を感じることができる素晴らしい行事です。毎年、秋に訪れるこの時期に、大切な人と一緒に月を眺めながら、楽しいひと時を過ごしてみませんか?

伝統行事を知ろう!共起語・同意語も併せて解説!">

伝統行事を知ろう!共起語・同意語も併せて解説!">月見 とは 卵:「月見」という言葉を聞いたことがありますか?月見は、秋の澄んだ夜空に浮かぶ美しい満月を楽しむ伝統的な行事です。この時期には、特に月見団子やお酒などをお供えして、お月様に感謝の気持ちを伝えます。また、月見にはさまざまな料理がありますが、中でも「月見うどん」や「月見そば」が人気です。これらの料理は、真ん中に生卵を落とすのが特徴で、卵が月のように見えることから「月見」という名前がついています。卵は料理にクリーミーさを加え、うどんやそばをより美味しくしてくれます。さらに、卵の栄養も豊富で、タンパク質やビタミンがたくさん含まれています。また、月見の季節に食べる料理は、心が和む温かさがあります。秋の夜に、友達や家族と一緒に月見料理を楽しみながら、月を眺めるのはとても素敵な体験です。この機会に、自宅で簡単に作れる月見うどんや月見そばを試してみてはいかがでしょうか?

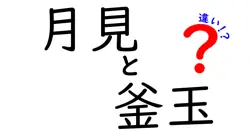

月見 とは 意味:「月見(つきみ)」とは、月を観賞することや、月を見るための行事を指します。特に、日本では中秋の名月に行われることが多いです。この日は、秋の澄んだ空に浮かぶ大きな満月を楽しむ特別な日です。月見は、古くから農作物の豊作を祈る行事としても行われてきました。月を眺めながら、美味しいお団子を食べたり、風流な雰囲気を楽しんだりします。月見団子は、白くて丸い形をしていて、秋の虫の声を聞きながら食べるのが伝統です。また、月見の際には、秋の味覚である栗やさつまいもを一緒に楽しむこともあります。月を見ながら、家族や友人と一緒に過ごす時間は、とても心温まるものです。月見はただ単に月を見るだけではなく、自然と共にゆったりとした時間を楽しむことができる素敵な行事です。もし、月を見上げて何か感じることがあれば、その美しさを素直に楽しんで、一緒に月見をしてみましょう!

月見 十五夜 とは:「月見」とは、主に中秋の名月(十五夜)を祝い、月を眺める日本の伝統行事です。毎年、秋の澄んだ夜空に輝く月を見ながら、季節の移り変わりを感じる特別な時間を過ごします。十五夜は旧暦の8月15日で、この時期は特に美しい月が見られると言われています。月見を楽しむためには、様々な準備があります。例えば、お団子を作ったり、お月見のための飾り付けをしたりします。お団子は、通常、白く丸い形状で、月の美しさを表現しています。また、すすき(ススキ)を飾ることも重要です。すすきは、稲穂の豊作を祈るための象徴とされています。月見をすることで、家族や友人と一緒に季節を感じながらおしゃべりを楽しんだり、心をリフレッシュさせる大切な時間になります。みんなが集まって、月を見上げながら昔の話や笑い話をすることで、より一層のんびりした気持ちになれます。これが日本の「月見」の素晴らしさです。

満月:月見の際に観賞される大きな月のこと。特に、中秋の名月が有名です。

ススキ:秋の風物詩として、月見の飾りとして使われる草。ススキには収穫を願う意味が込められています。

団子:月見の際に食べられるお団子のことで、特にみたらし団子や月見団子が人気です。

秋:月見が行われる季節。涼しくなり、収穫の季節である秋は、月が美しく見える時期です。

老舗:長い間続いている店やほかの文化的活動のこと。月見に特化した老舗の和菓子屋などが知られています。

観賞:美しい月を見ること、感じることを指します。月見では、満月を眺めながら感謝の気持ちを表現します。

澄んだ空:秋には空気が澄み、星や月が美しく見えること。月見に最適な気象条件です。

宴:月見の時に人々が集まり、飲食を楽しむことを指します。伝統的な月見の宴が行われることもあります。

中秋の名月:古くから日本で祝われている月見の行事の一つで、特に中秋の満月を楽しむことを指します。

お月見:「月見」と同じ意味で、主に秋の満月を観賞することを指します。特に団子を供えて月を見上げる習慣があります。

月観:月を観察することを意味し、特に美しい月を見て楽しむことを指します。

月宴:月をテーマにした宴や祝いのことで、月を眺めながら楽しむ会を指します。

月見酒:月を見ながら飲むお酒のことで、月見の際に楽しむ習慣の一部として知られています。

中秋の名月:日本の伝統行事で、9月か10月の満月の夜を指します。この日に月を愛でることを目的としてお団子を作り、月を眺めます。

お月見団子:月見の際に供える丸い形のお団子です。通常、白い団子を作り、時には色をつけた団子や、ススキと一緒に飾ることもあります。

すすき:お月見の時に飾る植物で、秋の風物詩として知られています。穂の部分が月の光を反射して美しく見えるため、月見のシンボルとなっています。

月見酒:月を眺めながら飲む日本酒のことです。特に中秋の名月の際には、特別なお酒が用意されることがあります。

月見の風景:お月見の時期に見られる日本の美しい風景を指します。特に、満月が夜空に輝く様子や、周囲の風景との調和が楽しめます。

秋の味覚:お月見の季節に楽しむことができる食べ物で、栗や柿、さつまいもなどの秋らしい食材が多く用いられます。

星月夜:月が明るく星と共に輝く夜のことを指し、お月見の際には特にロマンティックな印象を与えます。