最終決定とは、物事を進める際に最後に行う決定のことを指します。この決定は、他の選択肢を考慮した上での最も重要な結論となります。

最終決定の重要性

最終決定は、ビジネスや日常生活において非常に重要な役割を果たします。たとえば、学校でのプロジェクトやチームの活動、さらには会社でのプロジェクトにおいても、最終決定がなければ物事は進行しません。最終決定をしっかり行うことで、責任感を持って行動できるようになります。

最終決定の例

例えば、学校のクラブ活動を運営する際、どんなイベントを企画するのかを考えます。多くの選択肢がある中で、最終的にどのイベントを行うかを決めることが最終決定となります。この際、メンバー全員で話し合い、意見を集めて決めることで、納得感のある決定が下せます。

最終決定をするためのステップ

- 情報収集:選択肢を洗い出す。

- 意見交換:他の人と話し合う。

- 比較検討:各選択肢のメリットとデメリットを考える。

- 決定:最終的な選択肢を選ぶ。

最終決定の際の注意点

最終決定を行う時は、軽率に決めないように注意が必要です。重要なのは、他のメンバーの意見をしっかり選び、その上で自分がどの選択肢が最適かを選ぶことです。

まとめ

最終決定は非常に大切なプロセスです。様々な選択肢を考慮し、じっくりと考えた結果としての決定ですので、しっかりと取り組みましょう。そうすることで、より良い結果を得ることができるでしょう。

決定:最終的に選ばれる選択や判断のこと。何かを選ぶ際の最後の段階を指します。

評価:選択肢や提案の価値や質を判断すること。決定を行う際に、その対象をどのように見るかが重要になります。

選択:複数の候補の中から一つを選ぶ行為。また、最終決定にはこの選択が欠かせません。

影響:決定を行う際に、他の要素や人々が与える作用や効果のこと。最終決定は様々な影響を受けることがあります。

責任:決定した結果に対して持つ義務や負担。最終的な決定を下すと、その結果に対する責任が伴います。

合意:関係者間での意見や考えが一致すること。最終決定に至る過程で、合意が重要な役割を果たします。

プロセス:決定に至る過程や手順のこと。最終決定は通常、いくつかのステップを経て行われます。

情報:意思決定を行うために必要なデータや知識。最終決定をする際、正確な情報が求められます。

選択肢:決定をするための候補となるもの。最終決定を下すためには、選択肢の評価が不可欠です。

結果:最終決定を行った結果として現れる事象や状態。これが成功か失敗かが評価されることになります。

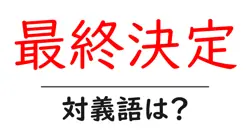

最終的な決定:最終的に下される結論。すべての選択肢を検討した後に出す一つの判断。

確定:最終的に決まった状態。すでに選択肢が精査され、変更のないことを示す。

結論:検討や議論を経て導き出された最終的な答え。あるテーマや問題についての最後の判断を指す。

決断:複数の選択肢の中から一つに決める行為。思い切って選ぶことを強調する言葉です。

断定:ある事柄について、疑いなくはっきりと決めること。真実さを強調するニュアンスがある。

選択:複数の選択肢の中から一つを選ぶ行為。最終的に選ばれたものを指すことがあります。

意思決定:特定の選択肢の中から適切なものを選ぶプロセスのことを指します。最終決定はこの意思決定の結果として行われます。

合意形成:関係者全員が同意できるように意見をまとめるプロセスです。最終決定を下すためには合意形成が重要です。

リーダーシップ:グループやチームが目指す方向性を示し、意思決定を促進する能力のことです。リーダーシップがあると、最終決定がスムーズに進みます。

戦略:目標を達成するための計画や方針のことを指します。最終決定は、戦略をもとに行われることが多いです。

コンセンサス:グループ内の全員が納得できる形での合意を得ることを意味します。この過程が最終決定の前に重要になります。

評価基準:選択肢を比較するための指標や基準のことです。最終決定をする際には、評価基準をもとに判断します。

リスク管理:潜在的なリスクを特定し、評価し、対応策を講じるプロセスのことです。リスク管理は最終決定の質を高めるために必要です。

フィードバック:決定に対する反応や意見のことです。フィードバックを受けることで、次回の最終決定が改善される可能性があります。

ステークホルダー:プロジェクトや決定に影響を受ける人々や組織のことです。最終決定を行う際には、ステークホルダーの意見を考慮することが重要です。

データ分析:データを収集し、それに基づいて洞察を得る作業です。最終決定を支えるためにデータ分析が活用されることが多いです。