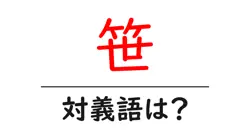

笹とは?

笹(さっさ)は、主に日本やアジアの温帯地域に生育する草本植物です。タケ(竹)の仲間で、細長い葉が特徴です。笹は日本の自然にとても重要な役割を果たしており、古くから文化や生活に深く結びついています。

笹の特徴

笹の葉は細長く、しっかりとした緑色をしていて、一般的に風にそよぐ姿が美しいとされています。笹は非常に成長が早く、茂みを作ることができるため、周りの環境を豊かにする効果があります。また、笹は比較的乾燥に強い性質があり、低い土地や水はけの良いところでも元気に育ちます。

笹の種類

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| 細葉笹(ほそばざさ) | 葉が細く、しなやか。 |

| 大葉笹(おおばざさ) | 葉が大きく、存在感がある。 |

| 真竹(まとく) | 竹の一種で、非常に高く成長する。 |

笹の使い道

笹は日本の文化にも深く関わっています。見た目が美しいため、飾りやアートに利用されることが多いです。また、笹の葉は食材としても用いられ、特に伝統的な和菓子やお寿司などは、笹の葉で包まれることが多いです。このように、笹は生活の中で無くてはならない存在といえます。

笹と環境

笹は土壌を守る役割を持っており、他の植物に比べて立ち枯れに強い特性があります。笹が生えている場所は、多くの生物が住む環境を提供します。小動物や昆虫が住み着き、様々な生態系が形成されます。このように、笹は自然を支える重要な植物です。

まとめ

笹は日本の自然を彩る美しい植物です。様々な種類があり、食文化や環境においても大切な役割を果たしています。笹についてもっと知ることで、私たちの身の回りの自然を大切にする意識が高まります。

竹:笹は竹の一種で、細長い葉を持ち、主に日本や東アジアに自生しています。生活や工芸に利用されることがあります。

葉:笹の葉は広く、柔らかく、表面が光沢があります。料理の包みや装飾に使われることが多いです。

風:笹の葉は風になびくことが多く、自然の中で見ると涼しげで美しい景観を作ります。

食べる:笹の葉は食材として使われることもあり、特に日本では笹団子や笹寿司などに利用されます。

香り:笹は特有の香りを持ち、これは主に葉から放たれる成分によるもので、料理やお茶に良い風味を加えることがあります。

神社:笹は神社の境内にあることが多く、神事や祝いの飾りとして用いられています。特に神社の清めの意味を持ちます。

文化:笹は日本文化において伝統的な役割を果たしており、さまざまな祭りや行事に利用されています。

野生:笹は日本の山野に自生しており、自然環境でよく見られる植物の一つです。

繊維:笹の繊維は丈夫で、昔から紙や布を作るために利用されてきました。

日本:笹は日本の自然な風景の一部であり、日本の象徴的な植物の一つとされています。

細竹:細くてしなやかな竹の種類で、特に笹に似ている部分があります。

山竹:主に山間部で見られる竹で、笹と同様に柔軟性がありますが、やや太めです。

笹葉:笹の葉の部分を指し、料理や飾りに使われることがあります。

おが竹:笹と似ているが、より大きく硬い竹の一種で、主に建材などに使われます。

セリ:笹草の一種で、細長い葉が特徴ですが、香りが強い野生の植物です。

草:一般的な草木のことを指し、笹もこのカテゴリーに入ることから同意語として扱えます。

笹竹:笹とは異なるが、竹の一種で細長い形状をしており、主に食材として利用されることがある。

笹餅:笹の葉で包まれた餅のこと。笹の芳香が特徴的で、食文化の一部として親しまれている。

笹舟:笹の葉で作った小さな舟。日本の伝統的な行事で使用されることがあります。特に子供たちが作って遊ぶことが多い。

笹の葉:笹の植物の葉で、食物を包む際や、装飾など多用途に利用される。特に和菓子の包装に使われることが多い。

笹野:笹が生い茂る野原を指す言葉。自然の景観として美しく、野生動物の生息地にもなりうる。

笹飾り:夏祭りや七夕などで使われる装飾品。笹の葉を使って作られた飾りで、願い事を書いた短冊を吊るすことが一般的。

笹だんご:新潟県の郷土料理で、もち米やこしあんを笹の葉で包んだ和菓子。見た目も美しく、香り高い。

山笹:山に自生する笹の一種。特に硬く、風で揺れる様子が特徴的で、野生動物の住処にもなる。

笹原:笹が密集して生えている土地。特に湿気が多い場所に見られ、風景に独特の雰囲気を与える。

笹の葉寿司:笹の葉で包まれた寿司で、特に新鮮な魚介を使ったものが多い。食材を保護する効果もあり、見た目も美しい料理。