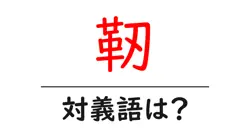

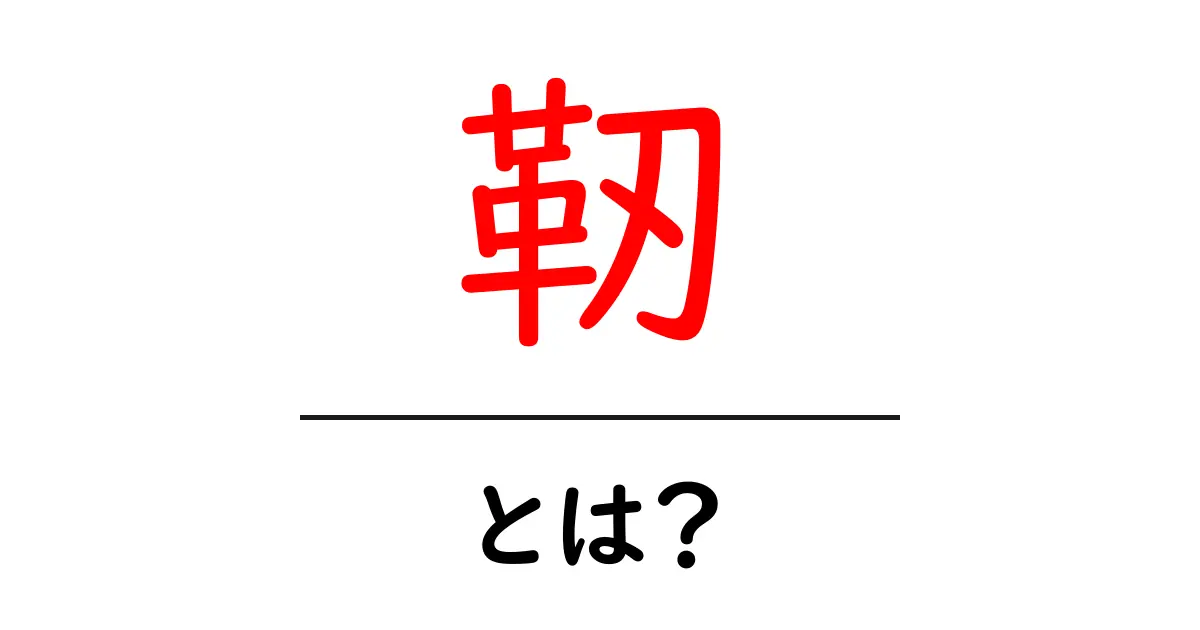

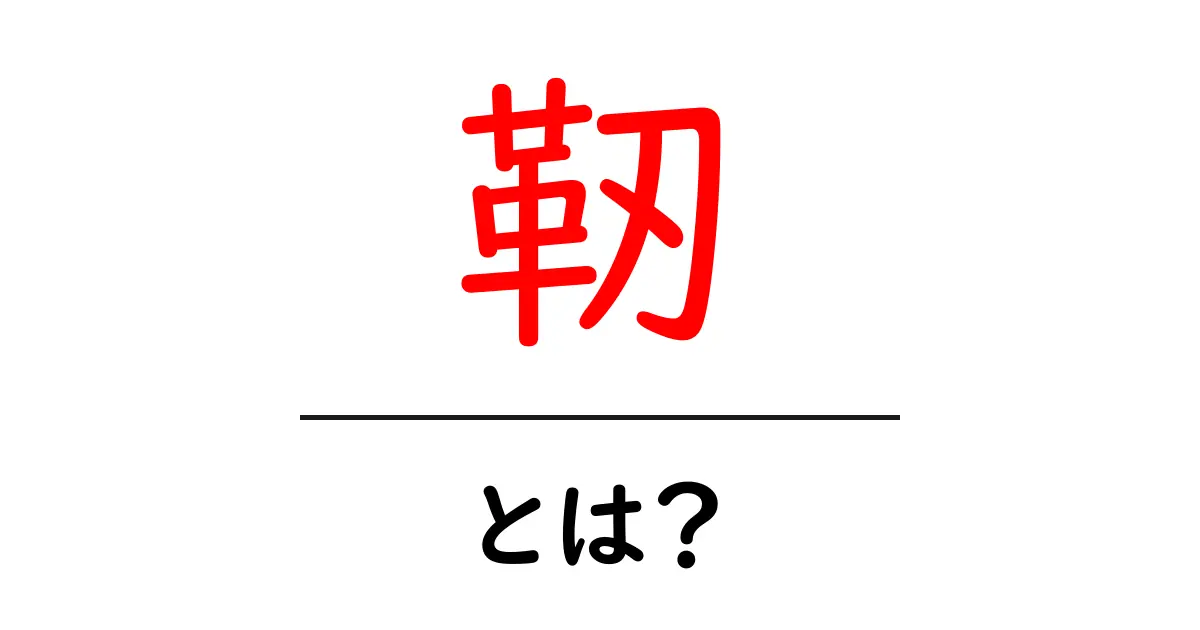

靭とは?その意味と使い方をわかりやすく解説!

皆さんは「靭」という言葉を聞いたことがありますか?「靭」とは日本語で「うつぼ」とも読み、主に武道やスポーツの用語として使われています。また、靭という言葉は他の意味でも使われることがありますが、ここでは主にその基本的な意味や使い方についてお話しします。

靭の基本的な意味

靭(じん)という言葉は、もともと「しなやかさ」や「柔軟性」を意味します。これは、武道や武器の取り扱いにおいても重要なポイントとなっています。特に武道では、強靭さだけではなく、柔軟な動きが求められることから、この言葉が使われるようになりました。

靭の具体的な使い方

靭は、以下のような場面で使われます:

- スポーツでの選手の動き

- 武道や格闘技の技術

- 日常生活における態度や心構え

例えば、サッカー選手が柔らかい足の動きでボールをコントロールする様子を「靭がある」と表現することがあります。

靭の関連語

靭という言葉には、いくつかの関連語がありますが、代表的なものは以下の通りです:

| 言葉 | 意味 |

|---|---|

| 柔軟性 | しなやかに動く能力や態度のこと |

| しなやかさ | 物が曲がっても壊れない性質や動き |

まとめ

靭という言葉は、しなやかさや柔軟性を表すもので、特にスポーツや武道の世界でよく使われます。この言葉を理解することで、より深くこれらの分野に触れることができるでしょう。ぜひ、日常生活でもこの言葉を使ってみてください。

うつぼ とは:「うつぼ」という言葉を聞いたことがありますか?うつぼは、海に住む不思議な生き物です。見た目がちょっと怖そうに見えるかもしれませんが、実はとても興味深い生態を持っています。うつぼは、大きな口と長い体を持ち、主にサンゴ礁や岩場などに生息しています。捕食者として、小魚や甲殻類を食べることで知られています。うつぼは、色や模様が多様で、地域によって異なる特徴を持つことがあります。うつぼは、サメや他の大型の魚と仲間を作ることもあり、共生関係を築くこともあります。また、うつぼは非常に強い顎を持っているため、捕まると逃げることが難しいです。海に身を潜める姿は、非常に神秘的で魅力的です。見かけは怖いですが、うつぼは海の生態系にとって重要な役割を果たしています。今回は、そんなうつぼについて詳しく見てきました。だから、もし次回海に行ったら、うつぼを探してみてください!その魅力を感じることができるかもしれません。

ウツボ とは:ウツボとは、細長い体と鋭い歯を持つ海に住む生物で、主に熱帯や亜熱帯の海域で見かけます。ウツボの特徴として、暗い岩場やサンゴ礁の間に隠れていることが多く、時にはその姿が見えにくいこともあります。ウツボは捕食者として非常に優れた能力を持っており、小魚や甲殻類を主な食べ物としています。 また、その食性のために、ウツボは強い顎を持ち、獲物を捕まえるのが得意です。泳ぎはあまり得意ではありませんが、隠れて獲物を待ち伏せするスタイルが特徴です。ウツボは一般的に危険ではありませんが、攻撃されたと感じると噛むことがあるので注意が必要です。 ウツボは、日本では人気のある料理の一つでもあります。その身は弾力があり、刺身や焼き物として美味しく食べられます。特に、ウナギと似た食感があり、食通の間では特に好まれています。ウツボについて知識を深めると、海の世界の一部をより理解できるようになるでしょう。これからもウツボについての情報を集めてみると面白いかもしれません。

空穂 とは:「空穂(うつぼ)」という言葉、聞いたことがありますか?この言葉は、主に「植物」に関するもので、特に「穂」とは、植物が花を咲かせたり、種を作ったりする部分を指します。でも「空穂」とは、普通の穂が何かの理由で空っぽになってしまった状態のことを言います。たとえば、風や雨、病気などの影響で、本来なら実るはずの穂が何も実らなかった場合、その穂は「空穂」となります。このような状態は、特に稲などの農作物において問題になることがあります。実がならなければ、豊作とは言えず、農家にとっては大きな悩みの種です。ですので、農業では空穂をなるべく防ぐために、土の管理や病気の対策などが非常に重要です。さらに、「空穂」という言葉は、比喩的に何かが空っぽだったり、意味がないことを指す場合にも使われることがあります。たとえば、空っぽの心や空虚な感じを表現するのに使われたりします。これらを知ると、「空穂」という言葉の理解がさらに深まります。

靱 とは:「靱(うつぼ)」という言葉は、主に日本の伝統や文化の中で使われている言葉です。靱は、通常、たくさんの物を入れるための大きな袋や入れ物を指します。この言葉はもともと武具や道具を携帯するためのものでしたが、今では日常的に用いられることは少なくなっています。例えば、昔の人々は靱を使って農具や釣り具を持ち運んでいました。また、靱の中にはたくさんのものを詰め込むことができたため、「たくさんのものを入れる」という意味でも使われます。最近では、靱という言葉は特定の地域や、特定の文化の中で伝わっているため、一般的にはあまり耳にすることがありませんが、日本の歴史や文化を知るためにはとても興味深い言葉です。靱は、昔の日本人の生活様式の一部であり、ものを大切にする精神を感じることができる言葉だと思います。理解を深めるために、靱を使用した文を見てみるといいでしょう。例えば、「農作業をするために靱を持って山に向かった」という文のように使われます。

靭帯:関節を安定させるために骨と骨をつなぐ繊維組織のこと。靭帯は使う方向や動きに応じて伸縮し、怪我を防ぐ役割を果たします。

靭性:材料や物体が衝撃を受けたときに破壊されずに変形する性質のこと。靭性が高い物質は、強い力に耐えることができ、工事や製造業で重要な要素です。

強靭:精神的にも肉体的にも非常に強く、困難に対して resilient に立ち向かう様子を指します。強靭な心や体は、ストレスや逆境にも屈しないという意味です。

弾力:変形した物体が元の形に戻る能力のこと。例えば、ゴムは弾力性が高く、引き伸ばした後もすぐに元に戻ります。

柔軟性:物事に対して柔軟に対応できる能力や性質、または物体が曲がったり変形したりする能力のことです。

耐久性:長期間使用したときに、劣化や破損に強い性質を指します。耐久性が高い製品は、消耗が少なく長持ちします。

運動能力:体を使った動作における能力のこと。筋力や持久力、バランス感覚などの総合的な力を意味します。

ストレッチ:筋肉や靭帯を伸ばす運動のこと。ストレッチを行うことで柔軟性や可動域が広がり、怪我の予防につながります。

リハビリテーション:怪我や病気から回復するための治療やトレーニングのこと。靭帯の損傷後には、特に重要なプロセスです。

モビリティ:身体的や機能的な動きや移動のしやすさを示す言葉で、靭とは異なるが関連性があります。

弾力:物体が変形した後、元の形に戻ろうとする性質を指します。靭性の高い素材は、強い力を受けてもその形を変えにくい特徴があります。

柔軟性:外部からの力に対して曲がったり変形したりする能力のことです。靭性と関連し、圧力や衝撃に対してしなやかな動きを保つことができることを指します。

強靭:非常に強く、簡単には壊れない性質を意味します。靭性が高いということは、外的要因に耐える力が強いということです。

耐久性:物が時間の経過や外部の影響に対して、どれだけ長持ちするかを示す性質です。靭性のあるものは、耐久性も合わせ持っていることが多いです。

剛性:物体が外部の力を受けた際に、変形しにくい性質のことを指します。靭性が高いものでも、剛性が強いばかりでは柔軟な動きができませんが、相反する特性として知っておくと良いでしょう。

靭帯:靭帯は、関節を安定させ、骨同士をつなげる役割を持つ結合組織です。特にスポーツや運動において怪我の原因となることが多い部位です。

靭性:靭性とは、材料が破壊することなく変形する能力のことを指します。靭性の高い材料は、外的な力を受けても簡単には壊れず、安全性が求められる構造物などに使用されます。

靭皮質:靭皮質は、骨の外側を覆う硬い部分のことを指します。内部には骨髄があり、血液を生成するなどの重要な役割を担っています。

靭帯損傷:靭帯損傷とは、スポーツや事故によって靭帯が伸びすぎたり切れたりする状態です。これにより、関節の働きが制限されることがあり、治療が必要になる場合があります。

靭度:靭度は、物質が弾性変形を受けた後、元の形状に戻る能力を示す指標です。靭度が高いほど、外力を受けても元に戻りやすく、耐久性があります。

靭帯炎:靭帯炎は、靭帯が炎症を起こした状態を指します。多くの場合、過度の使用や怪我によって発症し、痛みや腫れを伴います。