倍音とは?音楽に隠された不思議な世界を探る

音楽には、私たちが普段耳にする音とは別に、とても面白い現象があります。その現象の一つが「倍音」です。倍音は、音の中に隠れている音の「音色」を形作る重要な要素です。では、倍音が具体的にどんなものか、わかりやすく解説していきます。

倍音の基本

まず、音の基本的な要素について知っておきましょう。音は、物体が振動することで発生します。たとえば、ギターの弦を弾くと、その弦が振動し、音を作ります。このとき、弦の振動は基本となる「基音」と、多くの「倍音」を同時に発生させます。

基音と倍音の関係

基音とは、音の中で最も低い音のことです。そして、倍音はその基音の音以外に存在する音たちです。基本的に、基音の周波数の整数倍の周波数を持つ音が倍音と呼ばれます。これにより、倍音は音に深みや広がりを加え、より豊かな音色を生み出します。

倍音の例

倍音を実際に聴いてみると、その効果が分かりやすいでしょう。例えば、ピアノの音とバイオリンの音を比べてみてください。同じ「A(ラ)」の音でも、ピアノとバイオリンでは聞こえ方が異なります。これは、楽器ごとに倍音の強度や種類が違うからです。

倍音の数

倍音は無限に存在しますが、あまり高い周波数の倍音は聴覚の限界を超えてしまうため、普通の人間の耳では聞き取れません。しかし、音楽の演奏や制作の際には、倍音を意識することで、より良い音色に仕上げることができるでしょう。

倍音と実生活

音楽だけでなく、日常生活でも倍音は重要な役割を果たしています。たとえば、声の中にも倍音が含まれ、声の個性を作り出しています。あなたの声と友達の声が違うのは、それぞれの倍音の含まれ方が異なるからです。

倍音を楽しむ

倍音を楽しむために、楽器を演奏したり、音楽を聴いたりすることが良いでしょう。特に、クラシック音楽やジャズなど、倍音を意識した音楽はとても楽しめます。自分の音楽の練習にも、倍音に気を付けてみると、きっと新しい発見があるはずです。

表:基音と倍音のサンプル

| 音の種類 | 周波数(Hz) | 説明 |

|---|---|---|

音楽や音に対する理解を深めるために、倍音を学ぶことはとても大切です。ぜひ、色んな音楽を聴きながら、倍音の世界を探求してみてください!

div><div id="saj" class="box28">倍音のサジェストワード解説

ギター 倍音 とは:ギターを弾くとき、普通の音だけでなく、不思議な響きが聞こえることがあります。それは「倍音」と呼ばれる音です。倍音は、基本的な音に重なるようにして出てくる音で、ギターの美しい音色を作り出します。たとえば、ギターの弦を弾くとき、その弦が振動して基本の音を出しますが、その振動によってさらに高い音も同時に出ています。これが倍音です。 倍音は音楽に豊かさを与えるもので、演奏者が意識的に使うことで、曲に深みや色合いを加えることができます。たとえば、クラシックギターの独特の響きや、ジャズギターの伴奏など、様々なジャンルで倍音は重要な役割を果たしています。 倍音をうまく利用することで、より魅力的な演奏が可能になりますので、ぜひ挑戦してみてください。倍音を意識することで、ギターの音楽を楽しむ幅も広がります。

フルート 倍音 とは:フルートの倍音とは、フルートを吹いたときに出る特別な音のことです。音楽に詳しい人なら聞いたことがあるかもしれませんが、倍音は単なる音の響きではなく、楽器の音色を豊かにする大切な要素です。フルートを吹くと、実際には基本となる音の他にも、より高い音や低い音が同時に発生しています。これが倍音です。好きな曲をフルートで演奏すると、その音の美しさは基本音だけでなく、倍音の存在によってさらに深みが増します。フルートは、管楽器の中でも特に倍音が豊かな楽器として知られていて、演奏技術を高めることで倍音を上手に使うことができます。例えば、倍音を意識して演奏することで、音楽に表情を加えることができるのです。フルートの倍音を理解することで、楽器の魅力をもっと感じられるでしょう。

ベース 倍音 とは:音楽を聴くと、いろんな音が重なって聞こえますよね。特にベースの音は、リズムやハーモニーを支える大切な役割を持っています。このベースの音には、「倍音」という面白い要素があります。倍音とは、基本となる音の他に、一緒に響く音のことです。例えば、ドの音を出したときに、ドの1オクターブ上の音やドの5度上の音も同時に鳴ることを指します。これにより、音がより豊かに聞こえるのです。楽器や声は、実はたくさんの倍音を持っていて、それがその楽器や声の特徴を作り出します。ベースは特に低い音を出すことが多いので、倍音の影響がよりはっきりと感じられます。これが音楽に深みを与え、聴く人にも感動を伝える理由の一つです。音楽を楽しむ際には、そんな倍音に注目してみると、新しい発見があるかもしれません。

マヤ暦 倍音 とは:マヤ暦は中央アメリカの古代文明によって作られたカレンダーで、独特の周期を持っています。その中でも「倍音」という概念は特に興味深いものです。倍音とは、マヤ暦における時間の流れを表現する方法の一つです。具体的には、特定の周期ごとに同じエネルギーやテーマが繰り返されることを指します。例えば、ある年に特定のテーマが重要な意味を持つ場合、そのテーマはその後数年ごとにも再登場することがあるのです。これにより、私たちは過去の出来事と現在の出来事を結びつけ、将来を見据える手助けを受けることができます。倍音の観念は、私たちが持つリズムや流れと深く関わっており、生活をより豊かにする知恵を与えてくれる存在です。これからマヤ暦の倍音についてもっと知ることで、自分の生活にどう影響しているのかを考えることができるでしょう。

倍音 とは 声:倍音(ばいおん)とは、声や音楽において聞こえる特別な音のことを指します。例えば、私たちが話したり歌ったりすると、ただ一つの音だけでなく、その音の上にいくつも小さい音が重なります。これが倍音です。倍音は、基本となる音(基音)に対して、その倍の音の周波数を持っています。音楽家や歌手は、この倍音を使って自分の声や楽器の音に深みや豊かさを与えることができます。自分の出す声にも、実はたくさんの倍音が含まれているのです。声の高さや大きさだけでなく、独特の暖かさや特徴も、この倍音が作り出しています。だから、同じメロディを歌っても、歌い手によって声の感じが違うのは、倍音の違いが影響しているからです。自分の声の魅力を理解するためにも、倍音について知っておくと良いでしょう。これから音楽や声を楽しむときに、倍音を意識してみてください。

倍音 とは 物理:倍音(ばいおん)とは、物理学や音楽の分野で使われる言葉です。簡単に言うと、音の基本的な成分のことを指します。たとえば、ギターの弦を弾くとき、最初に聞こえてくる音は「基本音」と呼ばれ、この音は完全な波の形をしています。しかし、その音にはいくつかの他の音も含まれています。それらの音を「倍音」と呼びます。 倍音は、基本音の整数倍の周波数で振動する波のことで、音の高さや音色を決定する要素です。つまり、倍音があるからこそ、同じ音でも楽器によって違った響きに聞こえるのです。例えば、ピアノとトランペットが同じ音を鳴らしても、倍音の違いにより、それぞれの楽器の独特な音色が生まれます。 このように倍音は私たちの音楽体験を豊かにしてくれる重要な要素です。私たちの耳はこの倍音を捉える能力があり、異なる楽器や声の違いを感じ取ることができます。音楽の魅力を深めるために、倍音の仕組みを理解してみるのも面白いですね!

倍音 とは 簡単に:倍音(ばいおん)とは、音楽の中でとても重要な概念です。簡単に言うと、ある音が鳴るとき、その音だけでなく、他のいくつかの音も一緒に聞こえてくる現象を指します。たとえば、ドレミファソラシドの「ド」を弾くと、実はその音以上に高い音や低い音も同時に出ているんです。これが倍音です。 倍音は、楽器や声などの音色を作る要素でもあります。同じ「ド」の音でも、ピアノとギターでは違った響きになりますね。これが、楽器の材料や形、演奏方法によって倍音の出方が変わるからです。 音楽を聴くとき、耳の中で起こっているこの不思議な現象を意識することで、もっと音楽を楽しむことができるかもしれません。倍音は、音楽の背後にある科学的な要素でもあり、私たちが好きな音楽の楽しさを更に広げてくれるものなのです。次回音楽を聴くときは、ぜひ倍音について考えてみてください!

吹奏楽 倍音 とは:みなさんは、倍音という言葉を聞いたことがありますか?吹奏楽の演奏や音楽の授業でよく出てくる言葉ですが、実際にはどういうことなのか、よく分からない人も多いかもしれません。倍音とは、基本となる音に対して、さらに高い音が重なって響くことで生まれる音のことを指します。具体的には、楽器が出す音の中には、基本の音だけでなく、その何倍もの高い音も含まれています。たとえば、ある楽器が「ド」という音を出すと、その音に加えて「ド」の上の倍音、「ソ」や「ラ」なども同時に聞こえることがあります。これによって、音がより豊かになり、表現も広がります。音を聴くときに、倍音がどのように影響しているのかを意識することで、音楽をより深く楽しむことができます。吹奏楽では、各楽器の倍音の特性を利用することで、美しい合奏が実現します。楽器を演奏する際にも、自分の音だけでなく、周りの音との調和を考えることが大切です。このように、倍音は吹奏楽に欠かせない要素となっています。みなさんも、倍音を意識して音楽を楽しんでみてください!

基音 倍音 とは:音楽の世界には「基音」と「倍音」という大切な言葉があります。基音とは、音が鳴ったときに一番大きな音、つまりその音の主要な部分を指します。一方、倍音とは基音の音の他に、同時に響いている小さな音のことを指します。例えば、ギターの弦を弾いたときに、基音が出て、その音に重なるようにして高い音がいくつか響いていることがあります。これが倍音です。 基音は音の「名前」を決定し、倍音はその音に「色」を加えます。だから同じ基音の音でも、倍音が違うと、まったく違った感じの音になることがあります。たとえば、ピアノとフルートで同じ音を出すと、同じ基音でも全く異なる音色がするのは、この倍音のおかげです。音楽は基音と倍音がうまく組み合わさることで、豊かで美しいものになります。音を聴くときには、基音と倍音の違いを意識して、音楽をもっと楽しんでみてください。

div><div id="kyoukigo" class="box28">倍音の共起語音:音は、物体が振動することで空気中に伝わる波動のことです。倍音は基本の音に加わる音のことで、音楽や声に豊かさを与えます。

振動:振動とは、物体が繰り返し動く現象のことです。音は物体が振動することで生まれるため、倍音も振動の一部として理解されます。

周波数:周波数は、振動の回数を指します。音の高さは周波数によって決まり、倍音は基本周波数の整数倍の周波数で発生します。

楽器:楽器は、音を出すための道具です。倍音は楽器の響きを特徴づけており、同じ楽器でも倍音の組み合わせで異なる音色が生まれます。

音色:音色は、同じ音でも楽器や声によって異なる特徴のことを指します。倍音は音色を形成する重要な要素の一つです。

ハーモニー:ハーモニーは複数の音が同時に響くことで生まれる調和のことです。倍音が共鳴することで、より豊かなハーモニーが生まれます。

共鳴:共鳴は、ある振動数の音に対して他の物体が同じ振動を引き起こす現象です。倍音が共鳴すると、音が強調されて聞こえます。

音楽:音楽は、リズムやメロディ、ハーモニーが組み合わさった芸術です。倍音は音楽の深みと豊かさに寄与しています。

div><div id="douigo" class="box26">倍音の同意語和音:複数の音が同時に響いている状態を指します。例えば、楽器の演奏や歌声などで聴こえる、調和した音の組み合わせです。

豊音:音が豊かに感じられる状態のことで、倍音の存在によって生まれる深みや広がりを表現する言葉です。

多音:一度に複数の音が鳴ることを指し、特に倍音を含む複雑な音色を表す際に使われることがあります。

音色:特定の楽器や声が持つ独自の音の特徴を示し、倍音成分が音色の違いに大きく関与しています。

ハーモニクス:音楽や音声において、基本周波数の整数倍の周波数を持つ成分のことを指し、英語でも同じ意味で用いられます。

div><div id="kanrenword" class="box28">倍音の関連ワード音程:音と音の高低の差を表す尺度で、例えばドとレの間には特定の音程があります。倍音は、この音程に基づいて発生する音の組み合わせに関連しています。

倍数:ある数の整数倍を示す用語で、音においては基音に対して整数倍の周波数を持つ音を指します。倍音はこの倍数に基づいて形成されます。

基音:楽器や声が発する最も低い音のことを指し、通常は音の基礎となる音です。倍音は基音の周波数の整数倍の音です。

調和音:倍音が基音に対して音程を持ち、特定の関係に従って音の和音を作り出すことを指します。調和音は音楽の美しさの要素となります。

分数倍音:基音の整数倍ではなく、分数(例えば1/2や1/3など)の周波数の音を指します。これにより、特異な音色が生まれることがあります。

音色:異なる楽器や声が同じ音の高さでも異なる響きを持つ理由を表す言葉です。この音色は倍音の構成によって大きく影響されます。

波形:音が時間とともにどのように変化するかを示す形状のことです。倍音の存在は波形に影響を与え、音の特性を決定します。

音楽理論:音や音楽の構造、振る舞いについての理論を指します。倍音は音楽理論において重要な要素であり、和音や旋律の構築に影響を与えます。

物理学:音の振動や波の性質を研究する自然科学の一分野です。倍音は音の物理的性質から理解されることが多く、音響学の基礎になります。

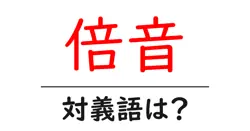

div>倍音の対義語・反対語

倍音とは?【今さら聞けない用語シリーズ】 | Digiland(デジランド)

倍音の意味とは?初心者向けにわかりやすく解説!【音楽理論】 - Kanade